文章信息

- 宋金明, 袁华茂, 李学刚, 段丽琴. 2020.

- SONG Jin-ming, YUAN Hua-mao, LI Xue-gang, DUAN Li-qin. 2020.

- 胶州湾的生态环境演变与营养盐变化的关系

- Ecological environment evolution and nutrient variations in Jiaozhou Bay

- 海洋科学, 44(8): 106-117

- Marine Sciences, 44(8): 106-117.

- http://dx.doi.org/10.11759/hykx20200220001

-

文章历史

- 收稿日期:2020-02-20

- 修回日期:2020-05-11

2. 青岛海洋科学与技术试点国家实验室 海洋生态与环境科学功能实验室, 山东 青岛 266237;

3. 中国科学院大学, 北京 100049;

4. 中国科学院海洋大科学研究中心, 山东 青岛 266071

2. Function Laboratory of Marine Ecology and Environmental Sciences, Qingdao National Laboratory for Marine Science and Technology, Qingdao 266237, China;

3. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;

4. Center for Ocean Mega-Science, Chinese Academy of Sciences, Qingdao 266071, China

海湾与河口是连接陆地和海洋之间的纽带和极为重要的海陆过渡带, 在人类发展的历史长河中, 由于其优越的生态环境, 在全球社会经济发展中占有极为重要的地位, 具有非常高的社会经济和生态服务价值, 是全球社会经济发展的“繁荣区”, 由于海湾和河口也是环境变化的敏感区和生态系统的脆弱带, 受到了人为活动的强烈影响, 导致其生态环境发生显著变化。

胶州湾(35°55′—36°18′N、120°04′—120°23′E)位于南黄海西北部、山东半岛南端, 其水域面积约374 km2, 南北长33.3 km, 东西宽27.8 km, 平均水深仅7 m[1]。胶州湾沿岸虽无大河输入, 但水系较为发达, 尤以北部陆区河流较多, 呈放射状辐聚汇流于海湾, 入湾河流主要是季节性雨源河流及部分城市污水排放河道, 其径流量受降雨和污水排入影响显著, 如墨水河、大沽河、洋河、白沙河、李村河等, 其中最大的是大沽河, 近年来的研究表明, 大沽河修建入海口水坝后, 在一般的丰水季, 流入胶州湾的淡水都很少, 墨水河的城市污水已成为输入胶州湾负荷最大的河流[1]。胶州湾自东南、东北、西北向西南的沿岸分别为青岛市南区、市北区、李沧区、城阳区、胶州市及黄岛区(西海岸新区), 被青岛市所环绕, 是一个人口高度集中的城市密集区和沿海产业区, 与周边社会经济体系构成了高度受人为干扰的工业-农业-城市多功能复合生态体系, 工农业生产、港口贸易、海上运输、旅游观光、底播贝类(菲律宾蛤仔)养殖和居民生活等人类活动都强烈影响胶州湾生态系统。作为一个半封闭性海湾, 胶州湾受到两个重要因素的影响:一是自然变化, 二是人类活动。自1935年以来, 自然的泥沙淤积和以围填海造田、工程建设及早期养殖为主导的人类活动, 导致胶州湾水域面积减小约115 km2, 水交换量降低9%以上, 同时胶州湾东-东北岸流经市区的几条河流已经基本沦为了工业废水和生活污水的排海通道。随着胶州湾面积减小和海岸线的变化, 胶州湾的潮流变弱、纳潮量减少、水动力减弱, 水体交换能力也随之变弱, 陆源污染物与外海的交换速度减慢, 湾内水体的污染加重, 富营养化加剧, 导致水体营养盐结构异化特别是高氮-低磷-低硅现象的出现, 进而改变浮游植物的群落结构和种类组成, 导致生物功能群的变化, 引起生物资源的明显衰退, 从而使胶州湾生态环境发生剧烈变化。

由于居住在胶州湾临近人群的生活和生产需要, 早在2 200~2 800年前的春秋战国时期, 胶州湾畔就有渔、盐的利用。自秦汉时开始, 唐朝之后的贸易海运活动日趋繁荣, 到清代胶州湾地区成为中国南北贸易的重地, 同时也是前往朝鲜半岛、日本的海上交通的重要通道。1897年德国侵占青岛, 于1904、1905和1908年先后修建了胶济铁路、大-小港和船坞码头, 以及在胶州湾北部海岸潮汐带开始围造盐田。20世纪30—40年代的日本占领时期, 青岛港完成了中港扩建建设, 青岛城区沿村落周边扩展, 逐渐成形。到1935年, 青岛村落密度增大, 随着四方和沧口的出现, 城区规模显著扩展; 但这期间胶州湾仍属于小规模用海阶段, 除了行船和用于锚地停泊以及红岛经人工建坝变成陆连岛, 没有其他的海洋和海岸开发利用活动。新中国成立后, 胶州湾大规模的开发利用随之开始, 20世纪50—60年代是胶州湾大规模围填海开发利用的第一个时期, 主要的海洋和海岸利用区域在胶州湾北部湾顶区域, 修、扩建了东风、女姑、南万、东营等盐场。20世纪50年代初, 随着海带北移试验的成功和海藻化学工业(胶碘醇)的兴起, 在胶州湾湾口及北部的沧口水道附近建设开辟较大规模的海带养殖场, 自此至20世纪末, 胶州湾形成了大规模海上养殖业。这一时期, 青岛港也进行了大规模扩建, 自60年代起, 对原有老码头进行逐步的系列机械化技术改造提升, 1968年建成7号机械化的煤专用码头, 1976年建成黄岛一期油码头。自80年代以来, 胶州湾的开发利用进入第二个快速期, 环湾陆上地带逐渐建成现代化的经济发展区和城镇住宅区。20世纪70年代以前, 黄岛是一个与陆地并不相连的海岛; 1972年黄岛与陆地间修建了两条拦海大坝, 自此黄岛目前的陆域逐步形成。改革开放之后, 海岸带区域经济得到提升, 例如围填营造盐田、发展对虾养殖(胶州湾北和西北畔), 东-北部沿岸填海造地建设胶州湾公路, 在东西海岸的南部分别相继建设了集装箱码头、黄岛输油码头等大型海洋工程。在1985年底, 青岛港八号码头完工, 这是当时中国最大的件杂货码头; 1988年底, 黄岛二期油码头完工, 属当时国内最大的现代化原油输出码头; 1990年底, 建设完成前湾新港区一期工程。之后的90年代至近年来, 各类海岸设施己经完成的大型填海项目就有20多项, 比较大型的有环胶州湾高速公路、青岛港集装箱码头、薛家岛海西湾造船项目、胶州湾跨海大桥及胶州连线、青连铁路等[1-2], 胶州湾跨海大桥被列为新中国成立70年20大瞩目工程, 历时四年半的建设于2011年6月30日全线通车运营。2010年特别是2015年后, 随着海洋环保意识的加强, 胶州湾的围填海造地活动几近杜绝, 胶州湾保护已成为青岛深入人心的议题。

胶州湾是海洋研究的典型海域, 也是我国最早的海洋调查和研究区域, 建有胶州湾生态系统国家野外科学观测研究站, 积累有40余年的基础海洋调查数据, 大量的科研人员从海洋科学不同学科对其进行了系统研究。所以, 胶州湾也是中国海洋科学研究积累最丰富的海域, 许多的近海海洋学研究数据和结果也在此产生[1]。百年来, 胶州湾的生态环境发生了巨大变化, 其主要的原因来自于人为活动对胶州湾的影响, 这其中人为输入化学物质的生态环境效应占有极其重要的位置。本文分析总结了胶州湾的生态环境及变化状况、胶州湾营养物质输入以及百年来生态环境演变, 献给致力于胶州湾海洋学研究70年的中国科学院海洋研究所和所有关注胶州湾环境资源可持续利用的各界人士, 并希望对胶州海洋学的深入研究有所启迪。

1 胶州湾百年生态环境演变概况 1.1 胶州湾岸线与水动力变化及趋势自1990年以来胶州湾多数岸段向海有明显的淤积趋势, 在湾内(团岛头与黄岛间连线以北海域)北部河口两侧和黄岛前湾及海西湾内尤为明显, 黄岛前湾附近主要是由于填海造陆和修堤筑港造成, 而内湾北部的变化主要是围海造地引起的。未来20 a胶州湾仍将保持湾内以冲刷为主, 局部淤积, 具体表现为胶州湾内西北部略有淤积, 主要集中在大沽河入海口, 另外, 李村河口也会有少量淤积。100多年来胶州湾的海域面积不断减小, 1863年为579 km2, 1935年为559 km2, 1958年为535 km2, 1971年为452 km2, 1977年为423 km2, 1988年为390 km2, 2001年为365 km2, 2012年为343 km2[3-4], 每年大体减少1.6 km2, 但不同时间段减少的幅度差异很大。未来20年, 胶州湾的水域面积总体变化不大, 但较小规模的海域或海岸线占用还会发生, 其水域面积会稍有减少, 减小的速度将会明显低于近20 a。胶州湾总体岸线长度基本稳定, 人工岸线将会稍有所增加, 但增加的速率也会远低于近20 a。未来20 a, 胶州湾的岸线长度和面积将会在(195±5) km2和(340±10) km2左右变化。

1935年到2008年, 胶州湾的水交换能力减小9.2%, 平均逐年减少0.13%。在不同的年际间变化率有较大差异, 1966—1985年水交换平均逐年减少0.33%, 1985—2000年平均逐年减少0.08%, 2000年到2008年的水交换变化降低幅度明显加快, 平均逐年减少0.3%。1935、1966、1986、2000和2008年的胶州湾水体半交换时间分别是37.0、36.7、39.2、39.7和40.8 d[5], 水体交换时间的增加, 也使湾内物质特别是污染物交换的能力变差。2008年的水体半交换时间比1935年延长了3.8 d, 说明随着岸线、面积和海底地形的变化, 胶州湾的水体交换能力变差[5]。胶州湾总纳潮量在1935年为11.8×108 m3, 1985年为9.1×108 m3, 2014年为7.6×108 m3[1]。未来20 a胶州湾的水动力总体变化不大, 主要表现在胶州湾的纳潮量仍会减小, 但幅度不大; M2分潮的振幅, 即潮波从湾口到湾顶的传播时间仍会减小, 但变化不会太显著; 流场结构变化不会很大, 但流速仍会呈有小幅度减小趋势; 以“团团转”的多涡结构为特征的欧拉余流变化不会大, 但位置和强度会稍有变化, 团岛附近仍会出现最强的欧拉余流, 其最大值约在0.5 m/s左右; 水交换能力仍有小幅度的减弱[5]。

1.2 胶州湾海水与沉积物环境变化及趋势胶州湾海水温度夏季高于春季高于秋季高于冬季, 海水水温自1962年以来有增加的趋势, 海水盐度自1981年以来有降低的趋势, 这与胶州湾降水量增加及经处理的废水排放有关。各个季节海水溶解氧(DO)自1980年以来有增加的趋势, 海水pH有降低的趋势[1]。海水溶解无机营养盐浓度自1962年以来均呈现显著升高的趋势, 但不同营养盐组分变化的特征不同。氨氮浓度从20世纪80年代起逐渐升高, 到2001年达到顶峰, 其季度月平均浓度高达18.56 μmol /L, 在之后的几年呈下降趋势。亚硝酸盐和硝酸盐浓度从20世纪90年代之后明显增加, 尤其是2000年之后, 增加幅度非常显著, 导致总溶解无机氮(DIN)浓度从20世纪80年代起逐渐增加。磷酸盐和硅酸盐浓度在20世纪80年代至90年代中期呈下降趋势, 但从90年代的中后期开始, 二者皆表现出显著增加的态势。自2001年以来, 除氨氮浓度呈下降趋势外, 其他营养盐浓度增加的幅度进一步提高。营养盐的结构也随之发生变化, 胶州湾高的氮磷比自2000年以后开始下降, 硅氮比有所上升(仍然低于Redfield比值), 20世纪90年代营养盐比例严重失衡、硅限制的状况有所缓解[6]。将来变化的趋势是胶州湾海水中DIN和磷酸盐在未来20 a会呈现缓慢增加趋势, DIN的增加尤为明显, DIN年均浓度可能会略低于国家二类海水水质标准, 磷酸盐年均浓度可能会略高于国家一类海水水质标准, 氮磷比值会进一步下降, 硅氮比会有所升高, 胶州湾营养盐比例失衡、硅限制的状况将会进一步地得到缓解。

胶州湾的沉积速率在0.19~3.96 cm/a, 受控于物质来源和水动力因素[1]。胶州湾沉积环境演变特征一定程度上可从沉积物生源要素的埋藏通量得以体现, 近百年来, 胶州湾的生态环境演变可分为3个阶段。20世纪初至70年代, 胶州湾生源要素的埋藏通量较低, 说明在这期间胶州湾整体上的生态环境基本稳定。从80年代开始, 由于胶州湾沿岸工农业的迅猛发展, 特别是近岸海域利用强度的剧增, 在人类活动强力的影响与干预下, 胶州湾海水开始富营养化且程度不断加重, 导致与富营养化密切相关的生源要素的埋藏通量显著增加, 这种变化在1990—2000年表现尤为明显, 其沉积物中生源要素的埋藏通量达到了近一百多年来的峰值, 也在一定程度上对应了这一时期胶州湾的环境污染状况。如总氮的埋藏通量从3.93 μmol/(cm2·a)增加到4.94 μmol/(cm2·a), 总磷的埋藏通量从1.83 μmol/(cm2·a)增加到5.05 μmol/(cm2·a)。进入21世纪, 由于对生态环境的重视, 加大了沿岸环境整治特别是污染物限排措施, 胶州湾的富营养化程度有所减轻, 生源要素的埋藏通量则显著下降, 总氮的埋藏通量由4.94 μmol/(cm2·a)下降到了3.31 μmol/(cm2·a), 总磷的埋藏通量由5.05 μmol/(cm2·a)降至1.82 μmol/(cm2·a), 基本恢复到了20世纪80年代的水平, 说明了近年来城市生活污水、工农业废水以及农用化肥农药的排放等陆源输入等对胶州湾的影响已经得到了相当的控制, 胶州湾的整体生态环境在向好的方向转变[1, 7-16]。未来20 a胶州湾的沉积物环境应变化不大。

1.3 胶州湾生物群落变化及趋势近40a来, 胶州湾生态系统中浮游生物的类群发生较大变化。浮游植物自1981年以来总量呈现增加的趋势, 小型链状硅藻, 如中肋骨条藻、角毛藻等的数量渐增, 暖水性种类如波状石鼓藻等的数量也持续升高, 比较明显的是甲藻类数量升高、分布范围扩大, 但总体的空间分布格局大致稳定。胶州湾的浮游植物优势种组成也在发生改变, 洛氏角毛藻、密联角毛藻、波状石鼓藻、叉角藻与梭角藻等成为近年来新的优势种[17]。

胶州湾浮游动物变化更加明显, 胶质生物的生物量呈现明显的上升趋势。20世纪90年代的季度月平均生物量仅有0.102 g/m3, 而2001—2008年的平均生物量达到了0.361 g/m3, 增加2.54倍。自20世纪90年代以来, 春、夏季浮游动物生物量增加最为明显, 特别是春季, 秋、冬季生物量稍有增加, 但并不显著。未来20 a, 胶州湾浮游植物总量仍会呈现增加的趋势, 且尤以冬季增加更为明显[18]。中肋骨条藻、旋链角毛藻、星脐圆筛藻、柔弱角毛藻、尖刺拟菱形藻、浮动弯角藻等仍会为优势种。此外, 甲藻类浮游植物数量会有升高, 且分布范围会有扩大。胶州湾浮游动物生物量也会呈现上升趋势, 且仍为春季生物量和丰度最高, 夏季次之的季节变化特征。胶州湾浮游动物多样性会呈增加趋势, 特别是暖水性种类数量, 如水母类增加最为明显。

2 胶州湾营养物质的输入 2.1 胶州湾河流与污水处理厂营养盐排放2015年以来的新近研究表明, 胶州湾沿岸河流营养物质的输入通量中(表 1), 墨水河输入胶州湾的各形态氮负荷最高, 尤其是溶解有机氮(DON), 其输入量可达771 t/a, 远超过其他河流, 构成了环胶州湾有机氮输入的主体, 可能与周边人为活动输入较多的工业废水和生活污水有关。大沽河由于其较高的径流量和较大的流域面积, 各形态磷的年输入负荷最高。而李村河和海泊河的营养物质输入负荷整体占比较低, 可能是由于其径流量较小的缘故; 同时, 由于李村河和海泊河流经市区, 近年来政府持续加大了对市区河流的污染排放控制和景观美化, 这也可能是造成它们营养物质输送负荷较低的一个重要原因。整体上看, 环胶州湾河流排入胶州湾的营养物质以溶解有机氮居首, 无机氮中以硝酸盐氮负荷最高, 磷排海通量以溶解无机磷(DIP)为主, 略高于溶解有机磷(DOP)的输入通量(表 1)[19]。

| 河流 | DIP | DOP | NH4-N | NO3-N | DON |

| 大沽河 | 28.5 | 22.5 | 116.6 | 151.3 | 195.7 |

| 墨水河 | 14.1 | 11.0 | 129 | 382 | 771 |

| 李村河 | 3.07 | 2.41 | 32.8 | 1.40 | 18.9 |

| 海泊河 | 1.07 | 0.84 | 9.80 | 2.67 | 9.08 |

| 洋河 | 1.17 | 0.92 | 4.87 | 62.1 | 46.9 |

| 总河流输入 | 47.9 | 37.7 | 293.5 | 599.6 | 1041.6 |

不同于河流输入, 环胶州湾排污口营养物质排放通量以硝态氮(NO3-N)占绝对主导地位, 其次为溶解有机氮, 各形态磷的排放通量均较低(表 2)。从输入负荷总量上来看, 李村河污水处理厂最高, 达810.5 t/a。与其他三个排放口相比, 李村河污水处理厂和海泊河污水处理厂各形态氮磷的输入负荷均较高。除氨氮外, 其他各项营养物质排放通量均以团岛污水处理厂最低, 且团岛污水处理厂的营养物质总输入负荷也最低, 仅218.2 t/a。

| 排放口 | DIP | DOP | NH4-N | NO3-N | DON |

| 团岛污水处理厂排放口 | 2.86 | 0.85 | 12.7 | 135.3 | 66.5 |

| 海泊河污水处理厂排放口 | 16.2 | 4.84 | 85.5 | 286.6 | 167.2 |

| 娄山河污水处理厂排放口 | 3.59 | 1.07 | 11.1 | 339.2 | 157.4 |

| 李村河污水处理厂排放口 | 10.57 | 3.16 | 42.6 | 507.6 | 246.6 |

| 青城投双元水务有限公司排放口 | 2.91 | 0.87 | 19.9 | 310.9 | 149.4 |

| 年通量 | 36.1 | 10.8 | 171.8 | 1 579.7 | 787.1 |

胶州湾的流域输送, 尽管不都是以面源河流的方式输入, 但河流汇入所占的比重较大, 查清河流营养物质来源的流域输送状况, 对探明输入胶州湾营养盐水平及结构十分重要。流域面源营养盐输入不同来源中, 化肥是氮、磷的最大来源, 其次是畜禽粪便和生活污水, 生物固氮以及大气沉降所占比例较小。胶州湾流域作物主要包括小麦、花生、玉米、水果和蔬菜。统计化肥-氮、磷施用和作物产出, 结果表明不同作物化肥-氮和化肥-磷施用量存在很大差异:例如生产1 kg小麦化肥-氮40 g、化肥-磷30 g, 生产1 kg玉米化肥-氮38 g、化肥-磷6 g, 生产1 kg花生化肥-氮50 g、化肥-磷38 g, 生产1 kg蔬菜化肥-氮14 g、化肥-磷1 g, 生产1 kg水果化肥-氮18 g、化肥-磷8 g。根据胶州湾流域小麦、玉米、花生、水果和蔬菜的产量, 胶州湾流域, 年均化肥氮、磷输入量分别是(23±2.6)×107 kg/a和(12±1.2)×107 kg/a, 占面源氮、磷总输入的67.4%和86.5%。胶州湾流域畜禽粪便氮输入量(5.6±1.2)×107 kg/a, 磷输入量(13±2.9)× 106 kg/a, 其中氮输入占总输入的16.6%, 磷占总输入的9.4%[19]。

胶州湾流域面源氮河流输送通量(13.0±4.9)× 106 kg/a, 其中大沽河输送通量(9.5±3.2)×106 kg/a, 占胶州湾面源河流氮输入的72.6%;墨水河氮输送通量(2.1±1.1)×106 kg/a, 占16.1%;洋河氮输送通量(7.9±2.6)×105 kg/a, 占6%, 白沙河氮输送通量(4.5±2.3)×105 kg/a, 占3.5%;李村河氮输送通量(2.1±1.1)×105 kg/a, 占1.6%;镰湾河、板桥坊河和海泊河输送量不到胶州湾面源氮输送总量的1%。胶州湾流域面源磷河流输送通量为(7.4±2.9)×106 kg/a; 其中大沽河磷输送通量为(5.6±2.9)×106 kg/a, 占流域面源河流输送的76.0%;墨水河磷输出量为(11.0±6.1)×105 kg/a, 占15.4%;洋河磷输送通量(3.8±1.4)×105 kg/a, 占总输入量的5.1%;白沙河磷输送通量(1.9±1.1)×105 kg/a, 占3.5%;李村河磷输出通量(8.2±4.8)×104 kg/a, 占1.1%[19]。

2.3 胶州湾大气干湿沉降营养盐输送胶州湾大气干、湿沉降中不同形态营养盐中无机氮分别约占干、湿沉降通量的71%和75%, 磷和硅的干、湿沉降比例均很低。在无机氮中, 干沉降NH4-N和NO3-N的比例相当, 而湿沉降中NH4-N几乎可达NO3-N的2倍, 所以, 胶州湾大气沉降中NH4-N是其最主要的营养盐形态。干、湿沉降中DON占溶解态总氮(DTN)的比例分别为20.6%和24.3%, 干、湿沉降中DON的比例稍有不同, 分别为18.4%和24.0%[19-21]。

氮、磷、硅的干沉降通量均有明显的月际变化, 大气营养盐干沉降通量与总悬浮颗粒物(TSP)浓度的变化特征并不一致。NH4-N、NO2-N和DIN较高的干沉降通量主要出现在秋、冬季, 但NO3-N的干沉降通量在春、秋季较高; DON、DIP和DOP的最高通量分别出现在秋、春季和夏季, 溶解态硅(DSi)的干沉降则基本与TSP的月际变化特征基本一致。从这些结果可以看出, 相比气溶胶浓度, 大气不同形态营养盐的干沉降通量受控因素更加复杂, 可能与营养物质不同季节来源以及局地动力条件有关。但大气颗粒物作为大气营养盐的重要载体, 无机态营养盐干沉降通量大多高值主要出现在春、冬季, 冬季的DIN的最高月干沉降通量(19.3 mmol/m2)与冬季较高的TSP月均浓度一致(147.83±103.23 μg/m3)。有机态营养盐(DON、DOP)干沉降通量在降水量较高的秋、夏季出现最高值, 说明尽管存在较强的雨水冲刷, 来自局部的强烈的人为源污染依然可以维持较高的干沉降通量[19-21]。

2.4 胶州湾地下水营养盐输送以往对地下水营养盐对胶州湾的输送研究报道很少。2015—2016年的调查研究发现, 胶州湾春、夏、秋、冬四个季节海底地下淡水输入(SFGD)的NO3-N输入通量分别为(0.96~1.42) ×105 mol/d、(1.54~6.68)×105 mol/d、(0.64~0.89)×105 mol/d和(0.36~0.70)×105 mol/d; 春、夏、秋、冬四个季节NO2-N的输入通量分别为(13.8~20.4) ×103 mol/d、(33.4~145)×103 mol/d、(0.11~0.16)×105 mol/d和(0.68~1.34)×105 mol/d; 春、夏、秋、冬四个季节有机氮DON的输入通量分别为(1.09~1.61)×105 mol/d、(0.31~1.34)×105 mol/d、(0.46~0.65)×105 mol/d和(0.17~0.34)×105 mol/d; DIP的输入通量分别为(2.94~4.34)×103 mol/d、(1.37~5.93)×103 mol/d、(2.12~2.98)×103 mol/d和(1.06~2.08) ×103 mol/d; 春、秋、冬三个季节DSi的输入通量分别为(2.50~3.69)× 105 mol/d、(1.13~1.59)×105 mol/d和(0.22~0.43)× 105 mol/d(表 3)[19]。

| 季节 | SFGD/106 m3/d | NO3-N/105 mol/d | NO2-N/103 mol/d | DON/105 mol/d | DIP/103 mol/d | DSi/105 mol/d |

| 春季 | 2.84~4.19 | 0.96~1.42 | 13.8~20.4 | 1.09~1.61 | 2.94~4.34 | 2.5~3.69 |

| 夏季 | 1.44~6.27 | 1.54~6.68 | 33.4~145 | 0.31~1.34 | 1.37~5.93 | |

| 秋季 | 1.27~1.78 | 0.64~0.89 | 0.11~0.16 | 0.46~0.65 | 2.12~2.98 | 1.13~1.59 |

| 冬季 | 0.52~1.03 | 0.36~0.70 | 0.68~1.34 | 0.17~0.34 | 1.06~2.08 | 0.22~0.43 |

从营养盐输入通量来看, 胶州湾地下淡水输入的无机氮和无机硅远大于无机磷的输入量。从季节上分析, 氮、磷、硅输入量在季节上变化基本一致, 通常夏春季平均输入量较高, 秋冬季平均输入量较低。地下淡水输入的NO3-N通量在夏季最高, 约是秋季的5倍, 冬季的8倍, 全年平均输入量为1.66×105 mol/d; 地下淡水输入的NO2-N通量季节性变化同NO3-N基本一致, 春夏季节比秋冬季高1~2个数量级, 全年平均输入量为2.43×104 mol/d; 地下淡水输入的DON通量的季节性变化同样也是春夏季节比秋冬季高。地下淡水输入的DIP通量, 夏季与春季相当, 约是秋季输入的1.5倍, 是冬季输入的2.3倍, 全年平均输入量为2.85×103 mol/d; 地下淡水输入的DSi通量在夏季没有检测, 其他3个季节中, 春季平均输入量最高, 约是秋季输入的2.3倍, 是冬季输入的10倍, 全年平均输入量1.33× 105 mol/d。

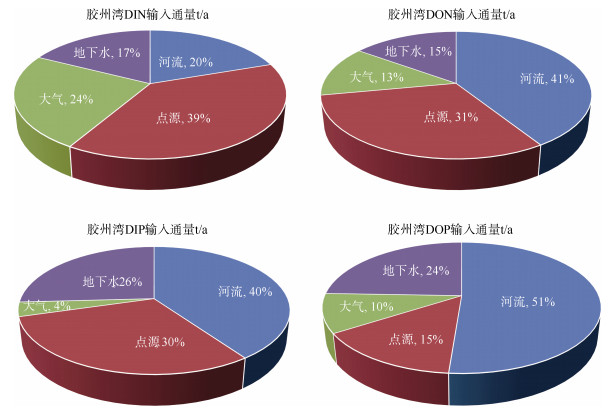

综合以上的结果可知, 对于胶州湾而言, 总溶解态氮的年输入通量为6 945.4 t/a, 其中无机氮和有机氮分别为4 453.1 t/a和2 492.3 t/a, 无机氮的输入约为有机氮的2倍, 占总溶解态氮的64%。点源和河流是总溶解态氮的主要输入方式, 分别占无机氮输入通量的39%和20%, 有机氮输入通量的31%和41%(图 1)。总溶解态磷的年输入通量为160.6 t/a, 其中无机磷的输入略高于有机磷, 二者分别为88.0 t/a和72.6 t/a。点源和河流是无机磷的主要输入方式, 分别占无机磷输入通量的30%和40%, 而对于有机磷而言, 河流是其主要的输入方式, 可占其输入通量的51%, 而地下水和点源也分别占输入通量的24%和15%, 同样也是有机磷输入的重要方式[19]。

|

| 图 1 胶州湾氮磷各输入通量的比例 Fig. 1 Proportion of nutrient fluxes via different pathway into Jiaozhou Bay |

胶州湾溶解营养物质主要的来源途径对无机氮而言, 输入的从大到小的次序分别是点源、大气沉降、河流、地下水输送, 对无机磷而言, 河流、点源、地下水输送、大气沉降; 对溶解有机氮而言, 河流、点源、地下水输送、大气沉降, 对溶解有机磷而言, 河流、地下水输送、点源、大气沉降。

以上这些输入途径和输入通量的差异对胶州湾水体营养盐的水平和分布产生重大影响。胶州湾2015—2016年溶解无机氮(DIN)在春夏秋冬四个季节表层水中的平均浓度分别为10.8、10.8、16.9和25.4 μmol/L, 其中DIN在冬季的浓度明显高于其他季节; 表层溶解无机磷春、夏、秋、冬四个季节的含量分别为0.22、0.41、0.20和0.18 μmol/L, 全年平均为0.27 μmol/L; 表层溶解硅酸盐春、夏、秋、冬四个季节的含量分别为2.82、9.39、5.28和2.79 μmol/L, 全年平均为5.48 μmol/L。整体而言, 溶解无机态营养盐浓度均呈现出由湾内的东北或西北部海域向湾口和湾外逐渐降低的趋势。DIN和PO4-P年平均浓度的最高值出现在湾内的东北部, 而SiO3-Si在湾内的东北和西北部均较高。在垂直分布上, 由于胶州湾水深较浅, 海水的垂直混合作用明显, 溶解无机营养盐浓度的垂直变化不明显, 但胶州湾溶解无机营养盐浓度在春季和夏季表层略高于底层, 但在秋、冬季表底层浓度几乎不变, 显示出胶州湾秋、冬季较强的季风使水体发生显著的垂向混合。胶州湾表层海水中颗粒态营养盐浓度也呈现出由湾内的东北或西北部海域向湾口和湾外逐渐降低的趋势。表层颗粒无机氮(PIN)春、夏、秋、冬四个季节的浓度分别为2.0、1.9、1.8和1.4 μmol/L, 全年平均为1.8 μmol/L。颗粒有机氮(PON)春、夏、秋、冬四个季节的含量分别为2.6、2.6、4.7和3.2 μmol/L, 全年平均为3.3 μmol/L。表层颗粒无机磷(PIP)春、夏、秋、冬四个季节的浓度分别为0.18、0.11、0.07和0.11 μmol/L, 全年平均为0.12 μmol/L, 颗粒有机磷(POP)春、夏、秋、冬四个季节的含量分别为0.17、0.18、0.14和0.17 μmol/L, 全年平均为0.16 μmol/L。与溶解态氮、磷相似, 颗粒有机态氮、磷的浓度同样高于颗粒无机氮、磷, 全年平均PON和POP分别占颗粒态氮、磷的63%和59%, 是颗粒态氮、磷的优势组分。与溶解态生源要素不同, 颗粒态氮、磷季节变化不明显, PON在秋季、PIP在春季的含量略高于其他季节[19]。

3 基于沉积物营养物质变化的胶州湾百年生态环境演变的反演在胶州湾采集柱状沉积物, 经沉积物定年和地球化学分析开展的大量研究表明, 胶州湾近百年来大体经历了三个阶段的生态环境演变, 即呈现环境变化的“三段论”。20世纪70年代以前, 胶州湾受人为影响很小, 其化学要素水平基本呈现“背景值”且比较稳定; 80年代起, 胶州湾明显受到人为活动的影响, 其沉积物中的化学组分持续增加, 直到90年代中到2000年达到高峰; 2000年后, 由于环保治理措施的加强, 沉积物中的化学组分的含量明显减少, 基本稳定在较低的水平[20-30]。

从沉积物生源组分的埋藏通量可明显看出这一点。所研究的胶州湾B3站位(36°07.113'N, 120°15.061'E)位于胶州湾中央水道以南, 该海域水深16 m, 沉积物多为粉砂类物质。柱状样品表层0~2 cm以内是黄灰色砂质泥; 50 cm以下, 贝壳开始增多, 砂含量增多; 尤其在70 cm以下, 贝壳明显增多。柱状样沉积物各生源要素的埋藏通量随不同的年代呈相似的分布特征。在20世纪初至70年代以前, 生源要素埋藏通量整体较低且比较稳定, 总氮和总磷的埋藏通量分别小于3.0和2.0 μmol/(cm2·a), 说明胶州湾在此期间基本处于环境的自然背景或受人为活动影响很小的状态。从20世纪80年代开始, 在人类活动的强力作用下, 随着工农业高速发展, 胶州湾海水的富营养化程度加重, 无机氮和氨氮均在80年代起持续升高, 无机磷自90年代后期显著增加。与此相一致, B3站生源要素埋藏通量持续增加, 其中比较典型的时期是20世纪90年代中期至世纪末, 在这期间沉积物中生源要素的埋藏通量达到了近百年来的最高值。对氮而言, 强氧化剂浸取态氮的埋藏通量, 在80年代初为0.82 μmol/(cm2·a), 而到了90年代中末期激增到了1.22 μmol/(cm2·a), 总无机氮的埋藏通量从80年代初的0.51 μmol/(cm2·a)激增到90年代中末期的1.34 μmol/(cm2·a), 总氮的埋藏通量在这个时期也从3.93 μmol/(cm2·a)增加到4.94 μmol/(cm2·a)。对磷而言, 无机磷的埋藏通量在20世纪80年代初为1.37 μmol/(cm2·a), 而到了90年代中末期激增到了3.48 μmol/(cm2·a), 有机磷的埋藏通量从0.46 μmol/(cm2·a) (80年代初)激增到1.57 μmol/(cm2·a)(90年代中末期), 总磷的埋藏通量在这个时期也从1.83 μmol/(cm2·a)增加到5.05 μmol/(cm2·a)。而到了21世纪初, 随着人们提高了环保意识, 全社会实施了多项环保措施, 胶州湾的富营养化程度有所减轻, 表现在沉积物中生源要素埋藏通量显著降低, 强氧化剂浸取态氮、总无机氮和总氮的埋藏通量分别降至0.89、0.53和3.31 μmol/(cm2·a), 无机磷、有机磷以及总磷的埋藏通量分别降至1.67、0.15和1.82 μmol/(cm2·a)[22-26], 表明有效的排污治理措施发挥了重要作用, 胶州湾整体生态环境有了较大的改善。

2015年, 通过对胶州湾采集四个典型站位(C3、C4、C5和C6站)的柱状样聚焦人为影响程度进行了研究, 位于湾内的C3与C4站, 水深分别为13 m与10 m, 沉积类型为粉砂质黏土; 湾口与湾外C5与C6站, 水深分别为21 m与22 m, 沉积类型为粉砂质砂。各站位生源要素的累积通量及人为贡献通量和贡献率列于表 4。由表 4可知, 因各站位区域及沉积速率的差异, 人类活动对生源要素累积的影响也有较大差异, 其中C6站因位于湾外, 人类活动对生源要素累积通量的贡献相对较低, 特别是1995年之前, 人类活动对TOC与TN累积通量的贡献不足10%。但自1995年之后人类活动对TOC与TN累积通量的贡献呈现增加的趋势, 而对TP与BSi累积通量的贡献变化不大[27-30]。近百年来人类活动对胶州湾TOC、TN、TP以及BSi累积通量分别在0.38~282.75, 0.07~19.22, 0.21~8.80与0.55~620.50 g/(m2·a)。人类活动对胶州湾生源要素的贡献不容忽视, 对TOC、TN、TP以及BSi累积通量的贡献平均值高达43.5%, 37.2%, 37.7%与30.0%。明显的人类活动引起的生源要素的累积通量的增加在湾内与湾外始于20世纪80或90年代, 湾口始于21世纪初。

| C3 | TOC | TN | TP | BSi |

| 总累积通量 | 19.18~29.64 | 2.73~3.31 | 2.15~2.79 | 70.75~110.05 |

| 人类活动的累积通量 | 4.89~17.18 | 0.8~1.6 | 0.60~1.14 | 2.37~43.21 |

| 人类活动贡献率 | 25.52%~57.97% | 29.27%~49.04% | 27.91%~42.11% | 3.36%~39.26% |

| C4 | ||||

| 总累积通量 | 13.85~16.80 | 1.32~1.72 | 1.07~1.66 | 57.84~268.54 |

| 人类活动的累积通量 | 0.38~5.48 | 0.17~0.71 | 0.36~0.85 | 0.55~22.31 |

| 人类活动贡献率 | 2.73%~32.62% | 13.03%~41.29% | 32.37%~51.32% | 1.62%~39.47% |

| C5 | ||||

| 总累积通量 | 64.57~359.68 | 6.40~29.62 | 5.81~18.40 | 233.89~1044.05 |

| 人类活动的累积通量 | 27.21~282.75 | 1.34~19.22 | 1.45~8.80 | 65.74~620.50 |

| 人类活动贡献率 | 42.14%~78.83% | 21.02%~64.88% | 25.03%~57.42% | 15.82%~59.43% |

| C6 | ||||

| 总累积通量 | 13.56~20.36 | 1.43~2.23 | 1.65~2.21 | 89.53~121.61 |

| 人类活动的累积通量 | 0.66~6.37 | 0.07~0.76 | 0.21~0.77 | 13.59~49.63 |

| 人类活动贡献率 | 4.90%~31.27% | 4.86%~34.10% | 12.66%~34.82% | 15.19%~40.81% |

在十几年前, 不少的研究结果显示胶州湾存在浮游植物的硅限制[1, 7, 16]。2015年对柱状沉积物中生源硅的研究表明, C3站BSi的埋藏通量范围为3.23~5.07 mmol/(m2·d), 平均值为4.53 mmol/(m2·d)。该站的埋藏通量自1923—1992年呈现明显的降低趋势, 此后则呈现明显的增加趋势。C4站BSi的埋藏通量范围为1.56~2.68 mmol/(m2·d), 平均值为2.16 mmol/(m2·d)。该站的埋藏通量在1962年以前呈现波动性变化, 此后则呈现降低的趋势。C5站BSi的埋藏通量范围为10.68~47.67 mmol/(m2·d), 平均值为25.49 mmol/(m2·d)。BSi的埋藏通量自1980—1999年呈现降低的趋势, 此后则比较稳定。C6站BSi的埋藏通量范围为3.12~5.55 mmol/(m2·d), 平均值为4.34 mmol/(m2·d), 在1956年之前呈现增加的趋势, 之后则呈现下降的趋势[28-29]。

BSi的埋藏通量可以量化水体硅进入沉积物中BSi的量, 如果将其与初级生产力对比可推出BSi在水体运移过程中有多少被分解返回水体。胶州湾的初级生产力平均值为30.7 mmol C/(m2·d), 根据Redfield比值推算, 硅藻产生的BSi的量为4.6 mmol Si/(m2·d)。以C3与C4站BSi埋藏通量的平均值3.2 mmol/(m2·d)作为胶州湾BSi的埋藏通量。由此计算, 高达69.6%的BSi被埋藏至沉积物中, 仅有30.5%被分解进入水体参与再循环。这可能是因为胶州湾水深较浅, 上层产生的BSi尚未分解就已被埋藏在沉积物中。此外, C3与C4站临近区域沉积物-水界面硅酸盐交换速率为2.8 mmol/(m2·d), 该值小于BSi的埋藏通量, 这将导致海水中的硅不断向沉积物迁移, 造成水体中硅含量保持较低水平, 使硅成为浮游植物生物的限制因子。这也进一步证明了BSi在沉积物中积累是造成浮游植物硅限制的根本原因之一。

基于沉积物营养物质变化的胶州湾百年生态环境演变反演的研究, 丰富和发展了受人为影响明显的河口及海湾海域生态环境变化历史追溯和未来预测领域, 长时间实际观测数据验证了历史反演的结果, 也为预测河口海湾的未来变化奠定了坚实的基础。

4 结语与展望1930年对胶州湾有关的海洋调查是中国有记载以来的首次基于科学需求海洋调查[31], 伴随着青岛的城市发展, 胶州湾被重视的程度随之增加, 集中在胶州湾的研究和利用两个方面。在研究方面, 新中国成立后, 我国以胶州湾为关键词公开发表的论文就有3 500多篇(约占海洋领域论文总数的1%), 最早的论文发表于1952年; 就发表时间上看, 1949— 1966年有21篇, 1966—1976年文革期间0篇, 改革开放之后3 461篇(其中2000年之后3 026篇, 占总数的87%); 以胶州湾为题的硕士、博士学位论文768篇(其中博士学位论文161篇, 占21%;有关胶州湾研究的学位论文占海洋领域总学位论文的2.81%), 也就是说, 有161人通过研究胶州湾获得了博士学位, 607人获得了硕士学位, 这些数据再一次说明胶州湾在我国海洋科学发展进程中占有的重要地位。目前胶州湾主要作为人为影响的典型海域, 研究聚焦探讨百年尺度上的生态环境变化,胶州湾位于长时期海陆变化区域, 待到条件合适时, 胶州湾亦可在更大时间尺度上探讨其环境演变的过程和机制[32], 为探究长时间尺度中国环境变迁, 深入探明海洋-陆地相互作用过程提供科学基础[33]。最近的研究显示, 胶州湾的生态安全状态态势向好, 表明胶州湾周边社会经济的发展对胶州湾产生的影响趋于稳定并逐步得到改善。胶州湾是研究人为影响难得的典型海域, 胶州湾海洋生态系统研究站有40余年的连续调查资料, 90年来, 特别是近30年, 上千位海洋学者进行过胶州湾海洋各个领域的研究, 这些都为更系统全面揭示人为影响下胶州湾的生态环境演变及趋势、生态环境效应、生态修复技术体系构建、生态系统结构与功能变化等奠定了不可替代的条件和基础。胶州湾的过去、现在、乃至将来, 将一直是近海海洋学研究的样板和典范, 胶州湾海洋学研究前景无限且任重而道远。在利用胶州湾方面, “环湾保护、拥湾发展”已深入人心, 随着“大青岛”城市的发展和以青岛为核心的胶东半岛城市群迅猛发展, 将会出现一个更加美丽和谐的胶州湾, 与以胶州湾为核心的波澜壮阔的城市群新画卷。

| [1] |

宋金明, 段丽琴, 袁华茂. 胶州湾的化学环境演变[M]. 北京: 科学出版社, 2016: 1-400. Song Jinming, Duan Liqin, Yuan Huamao. Chemical Environment Evolution In Jiaozhou Bay[M]. Beijing: Science Press, 2016: 1-400. |

| [2] |

史经昊.胶州湾演变对人类活动的响应[D].青岛: 中国海洋大学, 2010. Shi Jinghao. Anthropogenic influences on the evolution of Jiaozhou Bay[D]. Qingdao: Ocean University of China, 2010. |

| [3] |

马立杰, 杨曦光, 祁雅莉, 等. 胶州湾海域面积变化及原因探讨[J]. 地理科学, 2014, 30(3): 365-369. Ma Lijie, Yang Xiguang, Qi Yali, et al. Oceanic area change and contributing factor of Jiaozhou Bay[J]. Scientia Geographica Sinica, 2014, 30(3): 365-369. |

| [4] |

周春艳, 李广雪, 史经昊. 胶州湾近150年来海岸变迁[J]. 中国海洋大学学报, 2010, 40(7): 99-106. Zhou Chunyan, Li Guangxue, Shi Jinghao. Coastline change of Jiaozhou Bay over the last 150 years[J]. Perio-dical of Ocean University of China, 2010, 40(7): 99-106. |

| [5] |

陈金瑞, 陈学恩. 近70年胶州湾水动力变化的数值模拟研究[J]. 海洋学报, 2012, 34(6): 30-40. Chen Jinrui, Chen Xue'en. Numerical simulation of the hydrodynamic evolution of the Jiaozhou Bay in the last 70 years[J]. Acta Oceanologica Sinca, 2012, 34(6): 30-40. |

| [6] |

孙晓霞, 孙松, 赵增霞, 等. 胶州湾营养盐浓度与结构的长期变化[J]. 海洋与湖沼, 2011a, 42(5): 662-669. Sun Xiaoxia, Sun Song, Zhao Zengxia, et al. Long-term changes in nutrient concentration and structure in the Jiaozhou Bay[J]. Oceanologia Et Limnologia Sinica, 2011a, 42(5): 662-669. |

| [7] |

宋金明, 李学刚, 袁华茂, 等. 渤黄东海生源要素的生物地球化学[M]. 北京: 科学出版社, 2019: 1-870. Song Jinming, Li Xuegang, Yuan Huamao, et al. Bio-geochemistry of biogenic elements in the Bohai Sea, Yellow Sea and East China Sea[M]. Beijing: Science Press, 2019: 1-870. |

| [8] |

Song Jinming. Biogeochemical Processes of Biogenic Elements in China Marginal Seas[M]. Springer-Verlag GmbH & Zhejiang University Press, 2010: 1-662.

|

| [9] |

宋金明, 李学刚. 海洋沉积物/颗粒物在生源要素循环中的作用及生态学功能[J]. 海洋学报, 2018, 40(10): 1-13. Song Jinming, Li Xuegang. Ecological functions and biogenic element cycling roles of marine sediment/par-ticles[J]. Acta Oceanologica Sinca, 2018, 40(10): 1-13. DOI:10.3969/j.issn.0253-4193.2018.10.001 |

| [10] |

戴纪翠, 宋金明, 李学刚, 等. 人类活动影响下的胶州湾近百年来环境演变的沉积记录[J]. 地质学报, 2006a, 80(11): 1770-1778. Dai Jicui, Song Jinming, Li Xuegang, et al. Human impacts on environmental changes in the last one hundred years of the Jiaozhou Bay[J]. Acta Geologica Sinica, 2006a, 80(11): 1770-1778. |

| [11] |

戴纪翠, 宋金明, 李学刚, 等. 胶州湾沉积物中的磷及其环境指示意义[J]. 环境科学, 2006b, 27(10): 39-48. Dai Jicui, Song Jinming, Li Xuegang, et al. Phosphorus and its environmental marker function in Jiaozhou Bay sediments[J]. Environmental Science, 2006b, 27(10): 39-48. |

| [12] |

戴纪翠, 宋金明, 李学刚, 等. 胶州湾沉积物中氮的地球化学特征及其环境意义[J]. 第四纪研究, 2007a, 27(3): 347-356. Dai Jicui, Song Jinming, Li Xuegang, et al. Geochemical characteristics of nitrogen and their environmental significance in Jiaozhou Bay sediments[J]. Quaternary Sciences, 2007a, 27(3): 347-356. |

| [13] |

戴纪翠, 宋金明, 李学刚, 等. 胶州湾不同形态磷的沉积记录及生物可利用性研究[J]. 环境科学, 2007b, 28(5): 929-936. Dai Jicui, Song Jinming, Li Xuegang, et al. Sediment record of phosphorus and the primary study of its bio-availability in Jiaozhou Bay sediments[J]. Environmental Science, 2007b, 28(5): 929-936. |

| [14] |

李凤业, 宋金明, 李学刚, 等. 胶州湾现代沉积速率和沉积通量研究[J]. 海洋地质与第四纪地质, 2003, 23(4): 29-33. Li Fengye, Song Jinming, Li Xuegang, et al. Modern sedimentation rate and flux in the Jiaozhou Bay[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2003, 23(4): 29-33. |

| [15] |

李学刚, 宋金明, 李宁, 等. 胶州湾沉积物中氮与磷的来源及其生物地球化学特征[J]. 海洋与湖沼, 2005a, 36(6): 82-91. Li Xuegang, Song Jinming, Li Ning, et al. source and biogeochemical characteristics of nitrogen and phosphorus in Jiaozhou Bay sediments[J]. Oceanologia et Limnologia Sinica, 2005a, 36(6): 82-91. |

| [16] |

李学刚, 宋金明, 袁华茂, 等. 胶州湾沉积物中高生源硅含量的发现——胶州湾浮游植物生长硅限制的证据[J]. 海洋与湖沼, 2005b, 36(6): 92-99. Li Xuegang, Song Jinming, Yuan Huamao, et al. High contents of biogenic silicate in Jiaozhou Bay sediments-Evidence of Si-limitation to phytoplankton primary production[J]. Oceanologia et Limnologia Sinica, 2005b, 36(6): 92-99. |

| [17] |

孙晓霞, 孙松, 吴玉霖, 等. 胶州湾网采浮游植物群落结构的长期变化[J]. 海洋与湖沼, 2011b, 42(5): 639-646. Sun Xiaoxia, Sun Song, Wu Yulin, et al. Long-term changes of phytoplankton community structure in the Jiaozhou Bay[J]. Oceanologia et Limnologia Sinica, 2011b, 42(5): 639-646. |

| [18] |

孙松, 李超伦, 张光涛, 等. 胶州湾浮游动物群落长期变化[J]. 海洋与湖沼, 2011, 42(5): 625-631. Sun Song, Li Chaolun, Zhang Guangtao, et al. Long-term changes in the zooplankton community in the Jiaozhou Bay[J]. Oceanologia et Limnologia Sinica, 2011, 42(5): 625-631. |

| [19] |

宋金明, 袁华茂, 吴云超, 等.营养物质输入通量及海湾环境演变过程[M]//黄小平, 黄良民, 宋金明, 等.人类活动引起的营养物质输入对海湾生态环境影响机理与调控原理.北京: 科学出版社, 2019: 1-159. Song Jinming, Yuan Huamao, Wu Yunchao, et al, Nutrients influx and environmental evolution process of the bays[M]//Huang Xiaoping, Huang Liangmin, Song Jinming, et al. The mechanism and regulation of the impact of human activities on the ecological environment of the bays. Beijing: Science Press, 2019, 1-159. |

| [20] |

Xing J W, Song J M, Yuan H M, et al. Fluxes, seasonal patterns and sources of various nutrient species (nitrogen, phosphorus and silicon) in atmospheric wet deposition and their ecological effects on Jiaozhou Bay, North China[J]. Science of the Total Environment, 2017, 576: 617-627. DOI:10.1016/j.scitotenv.2016.10.134 |

| [21] |

Xing J W, Song J M, Yuan H M, et al. Water-soluble nitrogen and phosphorus in aerosols and dry deposition in Jiaozhou Bay, North China:Deposition velocities, origins and biogeochemical implications[J]. Atmospheric Research, 2018, 207: 90-99. DOI:10.1016/j.atmosres.2018.03.001 |

| [22] |

Dai Jicui, Song Jinming, Li Xuegang, et al. Environmental changes reflected by sedimentary geochemistry in recent hundred years of Jiaozhou Bay, North China[J]. Environment Pollution, 2007a, 145: 656-667. DOI:10.1016/j.envpol.2006.10.005 |

| [23] |

Dai Jicui, Song Jinming, Li Xuegang, et al. Geochemical records of phosphorus in Jiaozhou Bay sedi-ments-implications for environmental changes in recent hundred years[J]. Acta Oceanologica Sinica, 2007b, 26(4): 132-147. |

| [24] |

Li Xuegang, Song Jinming, Dai Jicui, et al. Biogenic silicate accumulation in sediments, Jiaozhou Bay[J]. Chinese Journal of Oceanology and Limnology, 2006, 24(3): 270-277. DOI:10.1007/BF02842627 |

| [25] |

Li Xuegang, Song Jinming, Niu Lifeng, et al. Role of the Jiaozhou Bay as a source/sink of CO2 over a seasonal cycle[J]. Scientia Marina, 2007, 71(3): 441-450. DOI:10.3989/scimar.2007.71n3441 |

| [26] |

Li Xuegang, Yuan Huamao, Li Ning, et al. Organic carbon source and burial during the past one hundred years in Jiaozhou Bay, North China[J]. Journal of Environmental Sciences, 2008, 20(5): 551-557. DOI:10.1016/S1001-0742(08)62093-8 |

| [27] |

Kang Xuming, Song Jinming, Yuan Huamao, et al. Speciation of heavy metals with different grain sizes of Jiaozhou Bay sediments:bioavailability, ecological risk assessment and source analysis on a centennial timescale[J]. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2017a, 143: 296-306. DOI:10.1016/j.ecoenv.2017.05.036 |

| [28] |

Kang Xuming, Song Jinming, Yuan Huamao, et al. Phosphorus speciation and its bioavailability in sediments of the Jiaozhou Bay[J]. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 2017b, 188: 127-136. DOI:10.1016/j.ecss.2017.02.029 |

| [29] |

Kang Xuming, Song Jinming, Yuan Huamao, et al. The sources and composition of organic matter in sediments of the Jiaozhou Bay:implications for environmental changes on a centennial time scale[J]. Acta Oceanologica Sinica, 2017c, 36(11): 68-78. DOI:10.1007/s13131-017-1076-1 |

| [30] |

Kang Xuming, Song Jinming, Yuan Huamao, et al. Historical trends of anthropogenic metals in sediments of Jiaozhou Bay over the last century[J]. Marine Pollution Bulletin, 2018, 135: 176-182. DOI:10.1016/j.marpolbul.2018.07.010 |

| [31] |

宋金明. 中国的海洋化学[M]. 北京: 海洋出版社, 2000: 1-210. Song Jinming. Marine Chemistry in China[M]. Beijing: Ocean Press, 2000: 1-210. |

| [32] |

宋金明. 奠基海洋化学基础, 助推海洋科学发展——中国科学院海洋研究所海洋化学研究70年[J]. 海洋与湖沼, 2020, 51(4): 695-704. Song Jinming. Research on marine chemistry in IOCAS[J]. Oceanologia et Limnologia Sinica, 2020, 51(4): 695-704. |

| [33] |

Song Jinming, Wang Qidong. A new mechanism of atmospheric CO2 absorption promoted by iron-nitrogen coupling in low-latitude oceans during ice age[J]. Science China Earth Sciences, 2020, 63(1): 167-168. DOI:10.1007/s11430-019-9558-8 |

2020, Vol. 44

2020, Vol. 44