文章信息

- 王坤, 毕海波, 黄珏. 2022.

- WANG Kun, BI Hai-bo, HUANG Jue. 2022.

- 基于遥感数据的近40 a弗雷姆海峡海冰输出研究

- Ice output of the Fram Strait sea in the past four decades based on remote sensing data

- 海洋科学, 46(4): 44-54

- Marine Sciences, 46(4): 44-54.

- http://dx.doi.org/10.11759/hykx20210427002

-

文章历史

- 收稿日期:2021-04-27

- 修回日期:2021-09-08

2. 中国科学院海洋研究所, 山东 青岛 266071

2. Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences, Qingdao 266071, China

近百年来, 北极地区一直都是全球气候变化的研究热点, 是气候变化最敏感的地区之一[1]。地球表面超过70%的面积被海洋覆盖, 而海洋中超过7%的面积被海冰覆盖。在北极的海冰构成中, 海洋冰占比约5/6, 陆地冰约占1/6。1996年的研究指出[2]: 冬季北极海冰覆盖面积可达1.60×107 km2, 占北极海洋面积的1/3以上; 夏季北极海冰覆盖面积也有7.0×106 km2[3], 但是在最近几年中, 研究发现北极海冰的最大覆盖面积减少到1.40×107 km2, 夏季海冰覆盖面积减少到4~ 5×106 km2[4]。卫星数据显示在过去的50 a内海冰面积呈现减少趋势, 且在夏季海冰融化快于冬季, 自1978年以来, 北极海冰面积每十年约减少3%[5]。在过去的100 a中, 北极地区表面温度上升约1.5 ℃, 是全球平均气温升高的两倍左右, 在过去50 a内, 在加拿大西部以及阿拉斯加等部分地区的表面温度上升高达2~3 ℃, 并且预估到21世纪后期全球将继续变暖1.0~3.9 ℃, 到23世纪后期全球将继续增暖约0.6~7.8 ℃[6]。

在北极海冰面积减少的同时, 北极海冰向北极以外区域的输出在增加。海冰输出是维持北极海冰物质平衡的重要动力机制, 不仅影响海冰面积, 而且影响全球大洋温盐环流。输出的海冰融化后, 降低了海洋的表层盐度, 减弱了海洋垂直交换作用, 影响北大西洋环流, 对局部乃至全球气候产生影响[7]; 而且海冰的表面反照率比海水高, 能反射更多的太阳能量短波辐射, 从而减少海水的能量输入, 降低海水温度, 影响着海-气能量交换。

北极海冰的变化与全球气候变化密切相关, 得到了越来越多的关注, 但由于北极地区地理位置的特殊性, 观测难度高、实测数据少成为制约研究的因素, 而卫星遥感的发展使得北极地区长时序连续观测成为可能。Kwok等[8]在1998年利用卫星被动微波图像建立全球几十年冰运动记录, 并定量评估冰运动估计的误差, 证实了利用遥感手段监测海冰的可行性。Vinje等[9]于同年对弗雷姆海峡的冰厚与冰漂移数据进行了评估, 并分析了影响冰厚变化的因素, 为计算冰通量打下了基础。在接下来的研究中, Kwok等[10]利用被动遥感计算得到1978—1996年18a间通过弗雷姆海峡的海冰输出量。Widell等[11]使用系泊仪器监测了1996—2000年期间弗雷姆海峡的海冰速度, 证实了平均冰速与两岸海平面气压(sea level pressure, SLP)差之间存在相关性, 并计算得到1950—2000年期间平均海冰面积通量。Kwok等[12]总结了1978—2002通过内尔斯海峡的海冰输出量, 通过5 a的合成孔径雷达观测, 对被动微波冰运动进行了更全面的评估。Kwok等[13]通过雷达卫星计算了6 a(1996—2002)间由北冰洋进入纳雷斯海峡的海冰通量, 并分析了海冰通量的季节与年际变化。同年, 利用10 a(1994—2003)的卫星冰运动和厚度记录估计了北极海冰进入巴伦支海的冬季流出量[14], 并使用一个25 a的冰-海洋耦合模型研究了淡水输入对巴伦支海水文地理的可能影响, 又研究了北冰洋和加拿大北极群岛之间的海冰交换[15]以及巴芬湾和戴维斯海峡的海冰漂移[16]。2008年, Kwok等[17]总结了29 a期间(1979—2007)北极海冰流入格陵兰和巴伦支海的情况。Agnew等[18]根据高分辨率高级微波扫描辐射计(AMSR-E)图像估计了2002—2007年期间加拿大北极群岛与北冰洋、巴芬湾之间的每日海冰面积通量。在后续的研究中, Spreen等[19]根据卫星数据估计了2003—2008年通过弗雷姆海峡海冰出口量。Smedsrud等[20]使用了北冰洋的大气-冰-海洋耦合模型, 研究了1871—2012年北极海冰厚度的长期变化。Helvorsen等[21]的研究表明南地转风的增强加快了北极海冰向南漂移, 并利用卫星雷达图像和弗雷姆海峡表面压力的台站观测, 研究了1935—2014年弗雷姆海峡海冰面积出口的长期数据记录。毕海波等[22]利用卫星获得的海冰运动和密集度, 获得了巴芬湾主要磁通门1978—2016年的海冰面积通量。

以往对北极海冰的研究多集中于海冰密集度或海冰面积的研究, 对于海冰输出的研究以及对于海冰体积通量的研究很少, 而且时间尺度大多不超过20 a。故利用近40 a (1979—2019年)的海冰密集度、海冰厚度与海冰漂移速度数据得到了通过弗雷姆海峡的海冰输出通量, 并分析了导致输出量变化的可能原因。

海冰的变化影响全球气候的变化, 全球气候又反作用于海冰, 两者的关系密不可分、相互影响。近年来全球极端天气现象频发, 这与北极海冰有密切联系, 因此长时序地监测北极海冰输出通量对于了解北极海冰状况、应对全球气候变化、开通北极航道等均具有积极意义。

1 数据与方法研究的目的在于计算得到近40 a弗雷姆海峡海冰输出面积通量与近10 a海冰输出体积通量, 采用的数据集来源于美国国家冰雪数据中心(National Snow and Ice Data Center, NSIDC, https://nsidc.org/), 包括了海冰密集度、海冰厚度与海冰漂移速度。所有这些数据均来源于卫星数据, 弥补了在北极等高纬度地区观测数据少、数据覆盖率低的缺点。

1.1 海冰密集度海冰密集度数据来自Nimbus-7扫描多通道微波辐射计(Scanning Multi-channel Microwave Radiometer, SMMR), 美国国防气象卫星计划(Defense Meteorological Satellite Program, DMSP)-F8、-F11、-F13特殊传感器微波/成像仪(Special Sensor Microwave/Imagers, SSM/Is)和DMSP-F17特殊传感器微波成像仪/探测仪(Special Sensor Microwave Imager/Sounder, SSMIS)观测的亮度温度数据, 其中, SMMR亮温数据由美国国家航空航天局戈达德航天中心(Goddard Space Flight Center, GSFC)处理, SSM/Is、SSMIS亮温数据由美国国家冰雪数据中心处理, 数据采用极轴立体投影方式, 分辨率为25 km, 时间跨度为1978—2020年。

SMMR是一个10通道仪器, 提供5个双极化(水平、垂直)频率的正交极化天线温度数据: 6.6、10.7、18.0、21.0和37.0 GHz。SSM/I是一个七通道、正交极化、无源微波辐射系统, 该仪器测量了19.3、22.2、37.0和85.5 GHz频率的大气和表面综合辐射。SSMIS传感器是一种圆锥扫描无源微波辐射计, 利用了3个DMSP微波传感器的成像和探测能力, 包括SSMI、SSM/T-1温度探测器和SSMI/T-2湿度探测器。SSMIS传感器测量了19~183 GHz的24个频率的微波能量, 条带宽度为1 700 km[23]。

密集度数据提供了多个被动微波仪器的海冰浓度(海冰覆盖面积占海洋面积的分数或百分比), 并且时间序列是一致的。为了使数据在时间与空间上尽可能达到统一, 使用GSFC水圈过程实验室海洋与冰分部开发的算法来改变海冰的算法系数, 以减少使用SMMR和SSM/Is传感器估计的海冰范围和面积的差异[24]。这些数据包含了北极地区的日网格数据(SMMR数据时间分辨率为1 d)和月平均海冰浓度, 由GSFC每年生成一次, 延迟时间大约为1 a, 提供了自1978年10月26日以来的海冰密集度。图 1展示了1979年2月与2019年2月的平均海冰密集度, 可以看到2019年海冰密集度覆盖范围明显少于1979年。

|

| 图 1 1979年2月与2019年2月平均北极海冰密集度 Fig. 1 Average ice concentration in the Arctic Ocean in February 1979 and February 2019 |

海冰厚度数据来自欧空局(European Space Agency, ESA)的CryoSat-2合成孔径干涉雷达高度计, 数据分辨率为25 km, 时间跨度从2010年至2020年。CryoSat-2卫星近极地非太阳同步轨道平均高度为717 km, 倾角为92°, 重复周期为369 d, 并伴随着30 d的子循环(369 d的周期由连续变化的30 d重复模式构成)。采用Ku波段合成孔径干涉雷达高度计(SIRAL)观测陆地冰川、冰盖和海洋表面高程的变化[25], 主要任务是监测极地区域的冰架和海冰。SIRAL是CryoSat-2上的主要传感器, 它是一种雷达高度计, 通过传感器发射雷达脉冲, 记录脉冲发射时间以及到达海冰表面反射后的时间, 通过这个过程之间的时间延迟来测量表面高度。SIRAL传感器的中心频率为13.575 GHz, 接收带宽为320 MHz。SIRAL采用延迟多普勒雷达高度计(DDA)技术, 将卫星地面足迹减小到约0.3 km, 跨轨约1.5 km, 相对而言先前的欧空局雷达高度计(RA)的卫星足迹约为10 km。另外, SIRAL对地表点进行多视处理以减少雷达斑点引起的噪声, 其测量海平面高度精度比传统雷达高度计提高约2倍。CryoSat-2的SAR处理采用了一种非聚焦孔径合成技术, 与波束限制测高仪相比, 该技术利用多普勒波束来减小足迹尺寸[24]。SAR模式通常用于海冰区、海盆以及海岸带, 而SARIn模式通常用于冰盖边缘的陡坡、小冰盖和山地冰川。计算海冰输出体积通量需要用到海冰厚度, 故对于海冰体积通量的计算也从2010年至2019年。数据集包含对北极海冰干舷的估计, 是一种从CryoSat-2数据中检索海冰干舷而开发的新方法[25]。处理后的数据被网格化到SSM/国际极地立体图网格, 并以WGS-84椭球体为参考, 数据提供每个网格点的中心纬度和经度。数据集通常从一年的9月15日到下一年的4月15日(例如, 2011年9月15日至2012年4月15日), 每年的5月至8月是数据的空窗期[26]。

海冰厚度的反演是在假设静水压平衡以及雪、冰和水的密度为标准密度的前提下进行的, 且只有在海冰浓度超过70%时才进行反演。

海冰厚度反演的误差可以写成如下形式:

| $ \begin{gathered} \sigma _{{h_{\text{i}}}}^2 = \sigma _{{f_{\text{b}}}}^2{\left( {\frac{{\partial {h_{\text{i}}}}}{{\partial {f_{\text{b}}}}}} \right)^2} + \sigma _{{{\text{h}}_{\text{s}}}}^2{\left( {\frac{{\partial {h_{\text{i}}}}}{{\partial {h_{\text{s}}}}}} \right)^2} + \sigma _{{{\text{ρ }}_{\text{s}}}}^{\text{2}}{\left( {\frac{{\partial {h_{\text{i}}}}}{{\partial {\rho _{\text{s}}}}}} \right)^2} \\ \; + \sigma _{{\rho _{\text{i}}}}^{\text{2}}{\left( {\frac{{\partial {h_{\text{i}}}}}{{\partial {\rho _{\text{i}}}}}} \right)^2}\sigma _{{\rho _{\text{w}}}}^{\text{2}}{\left( {\frac{{\partial {h_{\text{i}}}}}{{\partial {\rho _{\text{w}}}}}} \right)^2}, \\ \end{gathered} $ | (1) |

以及

| $ {h_{\text{i}}} = \frac{{{\rho _w}}}{{{\rho _w} - {\rho _i}}}\left( {{f_{\text{b}}} + {h_s}\left( {1 - \frac{{{c_{snow}}}}{c}} \right)} \right) + \frac{{{\rho _s}}}{{{\rho _w} - {\rho _i}}}{h_s} , $ | (2) |

其中, hi是冰的厚度, fb是海冰的干舷, ρw, ρi和ρs是水、冰和雪的密度, c是真空中的光速, csnow是雪中的光速(雪密度的函数)。

因此, 海冰厚度的误差来源如下:

1) 相关表面高程恢复误差引起的干舷误差, 通过与冰桥[25]比较, 每25 km网格单元存在的误差为0.065 m。

2) 根据沃伦等[32]报告中的积雪深度的年际变化, 发现积雪深度误差估计在0.04~0.06 m。

3) 雪、冰和水的密度误差: 水的密度误差可以忽略不计; 根据以前的研究, 估计雪的密度误差为100 kg/m3, 冰的密度误差为10 kg/m3。

4) 填补没有观测值的空白而引起的插值误差, 这取决于点之间进行插值的距离。

图 2给出了2011年2月1日与2020年2月1日北极海冰平均厚度。

|

| 图 2 2011年2月1日与2020年2月1日平均北极海冰厚度 Fig. 2 Average sea ice thickness of the Arctic Ocean on February 1, 2011 and February 1, 2020 |

数据集包含每日和每周海冰运动矢量, 来自甚高分辨率辐射计、SMMR、SSMI和SSMI/S传感器、国际北极浮标计划(International Arctic Buoy Programme, IABP)浮标、NCEP/NCAR再分析预报以及每日和每周海冰运动估计。该数据集中的海冰运动数据与北部和南部25 km原始EASE-Grid预测进行地理配准, 时间覆盖范围为1978年10月25日至2019年12月31日[27]。

海冰运动是通过传感器重复对海冰成像, 再对多幅影像进行处理得到的。从卫星图像计算的冰运动指的是在不同采集时间拍摄的具有相同空间覆盖的两幅图像之间的位移: 在两幅相近图像上识别同一个特征(如浮冰), 然后测量其像素位移。冰速度矢量是基于像素分辨率和图像之间的时间跨度来计算的。更自动化的方法是通过测量图像对之间像素组的相关性获得海冰漂移速度, 通过关联一幅图像中的小目标区域与第二幅图像搜索区域中的几个相同大小的区域来确定。值得注意的是, 冰的位移由第二幅图像中相关系数最高的位置来定义。该方法在远离冰边缘的短距离内通常是有效的, 因为在这些区域中, 每天的冰条件都相对稳定; 但是在开阔海洋附近的冰边缘或者冰正在变形的区域, 像素内冰的空间或光谱特征会由于快速变化而难以匹配[28]。

冰漂移速度的误差是通过与IABP的冰漂移速度进行比较估算的, 整个北极的冰漂移速度误差为3.6 cm/s(3.1 km/d)[28]。然而, 在像弗雷姆海峡这样的动态区域, 误差预计会更大。

冰漂移速度直接影响北极海冰向外输出。从图 3可以看出2019年2月的平均海冰漂移速度高于1979年2月, 而我们的结果表明, 2019年海冰平均漂移速度比1979年平均漂移速度快20%, 这表示2019年相对1979年海冰输出更快。2019年海冰密集度较1979年降低5%, 而2019年输出与1979年相差不大, 减少约2%。海冰面积的减少使得海冰密集度低, 而更薄的海冰在风力等因素作用下的漂移速度更快, 单一年份的比较不够全面, 海冰长时间输出更能说明问题, 下文中会具体讨论近40 a海冰输出情况。

|

| 图 3 1979年2月与2019年2月北极海冰漂移速度与方向(箭头表示) Fig. 3 Ice drift velocity and direction of the Arctic Ocean in February 1979 and February 2019 (indicated by arrows) |

海冰面积通量是衡量北极海冰输出面积的重要指标, 为了得到海冰面积通量, 需要用到海冰密集度与海冰漂移速度的绝对值, 计算公式如下:

| $ S = G\sum\limits_{i = 1}^{N - 1} {{u_{\text{i}}}{c_{\text{i}}}\left( {i = {\text{1, 2, }} \cdots {\text{, }}N} \right)} , $ | (3) |

其中, S为海冰面积通量, G为每个格网的宽度(25 km), N为通过断面门的栅格数, ui是垂直于断面的海冰分量, ci是断面处栅格的海冰密集度。

弗雷姆海峡海冰输出面积通量数据的分析结果表明, 近40 a海冰年平均输出面积通量为7.84×105 km2, 比Kwok[17]等人得到的1979—2007年海冰输出量高7.62×104 km2, 比Smedsrud等[20]得到的1979—2014年海冰输出量低1.01×105 km2。这些差异可能是由于使用的数据不同产生的, 也有可能是定义的输出范围存在细微差异, 但是得到的平均海冰输出通量的年际变化趋势具有很高的一致性, 与Kwok等人的结果之间有0.78的高相关性, 与Smedsrud等人得到的结果相关性更高(R=0.88)。1979至2019年, 海冰输出面积呈每年0.7%的速度增加(图 4), 这一趋势与Smedsrud得到的每10年7.0%的趋势一致[20], 与观测到的海冰漂移速度变化趋势也相一致。这种趋势在很大程度上是由冬季与春季较多的海冰输出造成的。在冬季海冰出口趋势为每10年14.4%, 而在春季为每10年8.9%(图 6)。

|

| 图 5 2010年至2019年弗雷姆海峡海冰平均输出体积通量 Fig. 5 Average ice volume flux of the Fram Strait sea from 2010 to 2019 |

|

| 图 6 弗雷姆海峡海冰输出面积通量 Fig. 6 Ice output area flux of the Fram Strait sea |

1979—2019年, 海冰输出面积的年际变化很大, 最高值出现在1995年达到1.19×106 km2, 最低值为5.79×105 km2出现在1985年, 两者相差近一倍, 说明海冰输出在年际上变化幅度很大。结果表明过去近40 a的海冰输出面积峰值出现在1981年、1995年、2000年、2012年以及2016年。总体而言, 长时序的北极海冰输出面积通量呈略微增加趋势, 在2014年之后的2015年海冰输出体积通量低于7×105 km2, 而在2016年回升至约9×105 km2, 2016年至2019年均呈下滑趋势, 到2019年海冰输出体积通量再次降到接近2015年的水平。

2.2 海冰输出体积通量对比面积通量, 体积通量是在面积通量的基础上结合海冰厚度计算得到, 能够更立体且更具说服力地反映北极海冰输出的实际量。其计算公式如下:

| $ V = G\sum\limits_{i = 1}^{N - 1} {{u_i}{c_i}{h_i}} \left( {i = {\text{1, 2, }} \cdots {\text{, }}N} \right) , $ | (4) |

式中, V是海冰体积通量, G为每个格网的宽度(25 km), N为通过断面门的栅格数, ui是垂直于断面的海冰分量, ci是断面处栅格的海冰密集度, hi指的是海冰厚度。

在计算夏季体积通量时, 由于没有海冰厚度数据无法直接计算, 故应用之前得到的全年面积通量与年平均海冰厚度相乘得到全年体积通量, 在此基础上减去春、秋、冬三个季节的体积通量, 便可得到夏季体积通量。

近10 a弗雷姆海峡海冰输出体积通量平均值为1.34×106 km3, 海冰输出体积通量年际变化显著, 海冰体积通量在2013年、2016年均呈高值, 特别是2013年海冰输出体积通量超过1.70×106 km3; 而2015年、2019年达到低值, 最低值出现在2019年, 仅有约1.00×106 km3, 这与上文提及的面积通量低值年份一致。从图 5可以看出, 弗雷姆海峡海冰输出体积通量在2010—2019年整体呈下降趋势, 且变化幅度很大, 在2013年与2016年呈现出海冰高输出。相比面积通量40 a的时间尺度, 10 a的体积通量变化并不能说明长期的趋势, 但是在最近几年来看, 海冰输出呈现减少的趋势。

2.3 季节性海冰输出北极海冰输出存在季节性变化的主要原因在于季节性海冰的形成与消融。季节性海冰是指北极海冰达到最大覆盖面积后在1 a融化的海冰。季节性海冰由于其存在形成与消融的周期性, 对于北极大气-海水-海冰的相互作用有重要影响, 因而对于全球气候也存在潜在影响[29]。图 6统计了近40 a弗雷姆海峡海冰季节性输出面积通量, 表 1提供了北极近40 a春季(3—5月)、夏季(6—8月)、秋季(9—11月)、冬季(12—2月)、年际(9月至次年8月)平均输出面积通量以及近10 a平均输出体积通量。

| 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 全年 | |

| 面积通量/(105 km2) | 2.39 | 1.33 | 1.35 | 2.77 | 7.84 |

| 体积通量/(105 km3) | 4.28 | 2.15 | 2.28 | 4.72 | 1.34 |

海冰输出的根源在于海冰的形成[17]。春季与冬季是海冰主要输出时期, 其中冬季海冰输出面积增加明显(图 6d), 因此冬季与春季海冰输出面积通量的增加是弗雷姆海峡年平均海冰输出量增加的主要原因。弗雷姆海峡在四个季节的的平均海冰输出面积通量和体积通量如表 1所示, 结果表明, 冬季的海冰输出面积通量最大, 约占全年海冰输出面积通量的35.29%。夏季与秋季海冰输出面积通量基本持平, 输出面积通量各自仅占比约17%。春季海冰输出面积通量少于冬季, 多于夏季与秋季, 占全年输出量的30.54%。海冰输出体积通量在冬季与春季分别占35.14%与31.85%。面积通量与体积通量的季节性分析均表明弗雷姆海峡海冰输出主要发生在冬季与春季。2006年夏、秋、冬季的海冰面积通量均低于相邻年份; 2012年春季的海冰面积通量明显低于相邻年份, 达到近10 a以来春季海冰面积通量最低值; 2015年冬季海冰面积通量达到自1997年以来最低值; 2020年夏季海冰面积通量再次降低。

从各个季节海冰输出面积通量来看, 每个季节海冰输出变化幅度都较大, 输出量高值约为低值的两倍(图 6); 在冬季可以看出明显的增加趋势, 但在1997年与2015年冬季时出现低值。春季的面积通量在1985、1990与2002年均出现低值, 在2005年之后增加。夏季与秋季的海冰输出变化并不明显, 但夏季海冰输出量在1995与2007年均达到低值, 小于5×104 km2; 秋季海冰输出量在2007年时出现一个低值。夏季与秋季的输出面积通量较少, 其变化对于年际输出通量的变化影响不大; 冬季与春季的输出通量多少对于所在年份的冰输出量的影响是不可忽略的。

3 影响海冰输出的因素海冰输出的变化与众多因素有关, 不同的因素耦合关联共同作用于海冰, 但是它们对于海冰输出的影响程度并不相同。

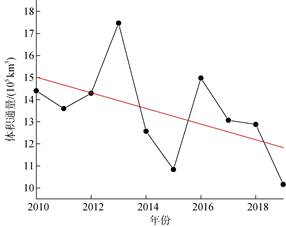

3.1 海冰密集度与海冰漂移速度海冰密集度与海冰漂移速度均是海冰的重要属性。海冰密集度是表征海冰空间密集程度的重要指标; 海冰漂移速度是直观描述海冰运动状态的参数, 属于矢量; 海冰密集度与海冰漂移速度对于海冰输出均有影响。研究发现, 弗雷姆海峡地区平均海冰密集度在过去的40 a呈现减少趋势(图 7), 密集度的减少对海冰输出有负面影响; 而近40 a北极海冰平均漂移速度呈加快趋势(图 7), 这对海冰输出有正面影响。这两个因素均参与海冰输出面积通量与体积通量的计算, 两者的变化会直接反映在输出通量上, 从图 7可以看到, 海冰面积通量与漂移速度的变化趋势相近, 而与密集度变化趋势大体一致, 在长时间序列上来看, 两个因素均与海冰输出有相同趋势。在1979年至1995年上升, 但在1989年的面积通量出现一个低值, 漂移速度偏低; 1995至2007年下降, 但在1998年面积通量与漂移速度同时出现峰值, 密集度也高于相邻年份; 在2007—2019年密集度下降, 而面积通量与漂移速度均波动较大, 在2013年漂移速度减小而面积通量增加, 2010—2012输出量增加, 此后的2013—2015年输出量减少。2012年海冰范围异常偏低一定程度上导致了海冰密集度降低, 这是2013—2015年海冰输出量降低的主要原因。除去2013年, 漂移速度与面积通量在其他年份均表现出相近趋势。2013年冬季的平均漂移速度仅有0.09 km/d, 相比2012年(0.14 km/d)与2014年(0.16 km/d)偏低; 2013年春季的漂移速度为0.11 km/d, 而低于2012年春季漂移速度(平均为0.25 km/d), 漂移速度偏低主要与弗雷姆海峡两岸海平面气压有关[15], 但长期整体来看, 面积通量与密集度以及漂移速度的变化趋势相近。通过对海冰密集度与海冰输出面积通量进行线性拟合发现其相关性R=0.59(图 8), 而海冰漂移速度与海冰输出面积通量相关性R=0.59(图 8), 这些相关性在99%的置信水平下具有统计显著性, 说明海冰密集度与漂移速度均影响海冰面积通量。海冰密集度与漂移速度均是引起海冰输出的重要因素, 海冰密集度越高代表海冰越多, 海冰在气压、风力等作用下发生位移, 漂移速度越大海冰输出速度越快, 两者均导致输出的海冰量增多。

|

| 图 7 1979—2019年北极海冰密集度、漂移速度与面积通量 Fig. 7 Ice concentration, drift velocity and area flux of the Arctic Ocean from 1979 to 2019 |

|

| 图 8 海冰密集度与海冰输出面积通量散点图(a), 海冰漂移速度与海冰输出面积通量散点图(b) Fig. 8 Scatter plot of the sea ice density and output area flux (a); scatter plot of the sea ice drift velocity and output area flux (b) |

气温直接影响海冰形成与消融[6, 30]。20世纪70年代北极平均气温在–10 ℃以下; 20世纪90年代以来, 北极变暖增幅是全球增温幅度的2~3倍, 被称为“北极放大”现象[31]; 到了21世纪的部分年份, 平均气温已经超过–8 ℃。在过去的半个世纪, 北极平均气温上升约3 ℃, 影响北极海冰消融, 北极表面温度波动上升。还有学者指出随着全球气候持续变暖, 北极地区将在2040年的夏季出现无冰覆盖的情况[32-33]。北极气温的升高对海冰输出起到促进作用; 风速的加强也是导致北极海冰输出增加的重要原因[11], 北极海风在冬季与夏季均呈现增加趋势, 由于风会对海冰直接施加拖曳力, 使海冰直接发生运动, 海冰的运动会促使北冰洋以及北冰洋与大西洋之间发生物质与能量交换, 继而发生其他耦合效应, 加速海冰运动, 并且海风会促使薄冰与边缘冰破碎、消融, 加速海冰融化[34]。气压也对北极海冰输出产生影响[21, 35-37], 海平面气压梯度影响地转风应力, 进而影响北极海冰输出, 在年际至10 a时间尺度上, 有研究表明, 通过弗雷姆海峡的海冰输出高度可变, 这种变化主要是由于海平面气压梯度的变化和地转风应力造成[38]; 海冰厚度对于大规模的海冰输出可能具有重要作用[39]。大规模的冰输出事件在很大程度上取决于在前一个积聚阶段产生的厚冰。近10 a的海冰厚度由于相对变化幅度较小[40], 对于海冰输出量的影响相对而言也较小。

4 结论利用美国冰雪数据中心的海冰密集度、海冰漂移速度、海冰厚度数据, 得到了1979—2019年弗雷姆海峡海冰输出面积通量以及2010—2019年弗雷姆海峡海冰输出体积通量, 分析了海冰输出年际变化与季节性变化, 并分析了影响海冰输出的可能因素。主要结论如下:

(1) 近40 a弗雷姆海峡海冰年平均输出面积通量为7.83×105 km2。面积通量总体呈现增加趋势, 年际变化较大, 在1995年达到最高值1.19×105 km2, 在1985年最低输出量为5.79×105 km2。

(2) 2010—2019年近10 a弗雷姆海峡海冰年平均输出体积通量为1.34×106 km3。2010—2019年体积通量总体呈下降趋势, 年际变化较大, 2013年海冰输出体积通量超过1.70×106 km3, 而最低值出现在2019年, 仅有约1.00×106 km3。

(3) 弗雷姆海峡海冰输出主要发生在春季与冬季, 冬季多于春季, 夏季与秋季相当, 冬季与春季海冰的增加是弗雷姆海峡海冰输出通量增加的主要因素。

(4) 影响海冰输出的因素可以分为海冰自身的影响以及环境的影响, 海冰自身密集度、漂移速度、海冰厚度以及风力、气压、气温均对海冰的输出存在不同程度影响, 其中海冰漂移速度的快慢以及海冰密集度大小属于关键因素。

| [1] |

毕海波, 杨清华, 梁钰, 等. 北极海冰输出研究综述[J]. 海洋科学, 2018, 42(10): 110-124. BI Haibo, YANG Qinghua, LIANG Yu, et al. Review of Arctic sea ice export[J]. Marine Sciences, 2018, 42(10): 110-124. DOI:10.11759/hykx20180819002 |

| [2] |

王召民, 黄士松. 南北极海冰的时空变化特征[J]. 气象科学, 1996, 16(4): 299-307. WANG Zhaomin, HUANG Shisong. The spatial and temporal variation characteristics of Arctic and Antarctic sea ice[J]. Scientia Meteorologica Sinica, 1996, 16(4): 299-307. |

| [3] |

张璐, 张占海, 李群, 等. 近30年北极海冰异常变化趋势[J]. 极地研究, 2009, 21(4): 344-352. ZHANG Lu, ZHANG Zhanhai, LI Qun, et al. Abnormal change trend of Arctic sea ice in recent 30 years[J]. Polar Research, 2009, 21(4): 344-352. |

| [4] |

QIONG Q Q, WANG J, BELETSKY D, et al. Accelerated decline of summer Arctic sea ice during 1850—2017 and the amplified Arctic warming during the recent decades[J]. Environmental Research Letters, 2021, 16: 034015. DOI:10.1088/1748-9326/abdb5f |

| [5] |

李培基. 北极海冰与全球气候变化[J]. 冰川冻土, 1996, 18(1): 72-80. LI Peiji. Arctic sea ice and global climate change[J]. Glacial Permafrost, 1996, 18(1): 72-80. |

| [6] |

赵宗慈, 罗勇, 黄建斌. 全球变暖与气候突变[J]. 气候变化研究进展, 2021, 17(1): 114-120. ZHAO Zongci, LUO Yong, HUANG Jianbin. Global warming and abrupt climate change[J]. Research Progress of Climate Change, 2021, 17(1): 114-120. |

| [7] |

唐述林, 秦大河, 任贾文, 等. 极地海冰的研究及其在气候变化中的作用[J]. 冰川冻土, 2006, 28(1): 91-100. TANG Shulin, QIN Dahe, REN Jiawen, et al. Study on polar sea ice and its role in climate change[J]. Glacial Permafrost, 2006, 28(1): 91-100. DOI:10.3969/j.issn.1000-0240.2006.01.013 |

| [8] |

KWOK R, SCHWEIGER A, ROTHROCK D A, et al. Sea ice motion from satellite passive microwave imagery assessed with ERS SAR and buoy motions[J]. Journal of Geophysical Research: Oceans, 1998, 103(C4): 8191-8214. DOI:10.1029/97JC03334 |

| [9] |

VINJE T, NORDLUND N, KVAMBEKK Å. Monitoring ice thickness in Fram Strait[J]. Journal of Geophysical Research: Oceans, 1998, 103(C5): 10437-10449. DOI:10.1029/97JC03360 |

| [10] |

KWOK R, ROTHROCK D A. Variability of Fram Strait ice flux and North Atlantic Oscillation[J]. Journal of Geo physical Research: Oceans, 1999, 104(C3): 5177-5189. DOI:10.1029/1998JC900103 |

| [11] |

WIDELL K, ØSTERHUS S, GAMMELSRØD T. Sea ice velocity in the Fram Strait monitored by moored instruments[J]. Geophysical Research Letters, 2003, 30(19). DOI:10.1029/2003GL018119 |

| [12] |

KWOK R. Fram Strait sea ice outflow[J]. Journal of Geophysical Research Oceans, 2004, 109(C1): C01009. |

| [13] |

KWOK R. Variability of Nares Strait ice flux[J]. Geophysical Research Letters, 2005, 32(24): 1064-1067. |

| [14] |

KWOK R, MASLOWSKI W, LAXON S W. On large outflows of Arctic sea ice into the Barents Sea[J]. Geo physical Research Letters, 2005, 32(22): L22503. |

| [15] |

KWOK R. Exchange of sea ice between the Arctic Ocean and the Canadian Arctic Archipelago[J]. Geophysical Research Letters, 2006, 33(16): L16501. DOI:10.1029/2006GL027094 |

| [16] |

KWOK R. Baffin Bay ice drift and export: 2002– 2007[J]. Geophysical Research Letters, 2007, 34(19): L19501. DOI:10.1029/2007GL031204 |

| [17] |

KWOK R. Outflow of Arctic Ocean sea ice into the Greenland and Barents Seas: 1979–2007[J]. Journal of Climate, 2009, 22(9): 2438-2457. DOI:10.1175/2008JCLI2819.1 |

| [18] |

AGNEW T, LAMBE A, LONG D. Estimating sea ice area flux across the Canadian Arctic Archipelago using enhanced AMSR-E[J]. Journal of Geophysical Resea r ch, 2008, 113(C10): C10011. DOI:10.1029/2007JC004582 |

| [19] |

SPREEN G, KERN S, STAMMER D, et al. Fram Strait sea ice volume export estimated between 2003 and 2008 from satellite data[J]. Geophysical Research Letters, 2009, 36: L19502. DOI:10.1029/2009GL039591 |

| [20] |

SMEDSRUD L H, HALVORSEN M H, STROEVE J C, et al. Fram Strait sea ice export variability and September Arctic sea ice extent over the last 80 years[J]. The Cryosphere, 2017, 11(1): 65-79. DOI:10.5194/tc-11-65-2017 |

| [21] |

HALVORSEN M H, SMEDSRUD L H. Fram Strait ice area export and its influence on Arctic sea ice thickness[C]//EGU. EGU General Assembly Conference Abstracts, 2014. Munich, Germany: EGU, 2014: 1751.

|

| [22] |

BI H B, ZHANG Z H, WANG Y H, et al. Baffin Bay sea ice inflow and outflow: 1978–1979 to 2016–2017[J]. The Cryosphere, 2019, 13(3): 1025-1042. DOI:10.5194/tc-13-1025-2019 |

| [23] |

SMEDSRUD L H, SIREVAAG A, KLOSTER K, et al. Recent wind driven high sea ice area export in the Fram Strait contributes to Arctic sea ice decline[J]. The Cryo sphere, 2011, 5(4): 821-829. |

| [24] |

WU B, JOHNSON M A. A seesaw structure in SLP anomalies between the Beaufort Sea and the Barents Sea[J]. Geophysical Research Letters, 2007, 34(5): 89-103. |

| [25] |

KWOK R. Summer sea ice motion from the 18 GHz channel of AMSR-E and the exchange of sea ice between the Pacific and Atlantic sectors[J]. Geophysical Research Letters, 2008, 35(3): L03504. |

| [26] |

FARRELL S L, KURTZ N, CONNOR L N, et al. A first assessment of IceBridge snow and ice thickness data over Arctic sea ice[J]. Ieee Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2012, 50(6): 2098-2111. DOI:10.1109/TGRS.2011.2170843 |

| [27] |

ZHUO W Q, JIANG Z N. Possible links between Arctic sea ice loss events and cold eurasian anomalies in winter[J]. Journal of Meteorological Research, 2021, 34(6): 1214-1225. |

| [28] |

李菲, 郜永祺, 万欣, 等. 全球变暖与地球"三极"气候变化[J]. 大气科学学报, 2021, 44(1): 1-11. LI Fei, GAO Yongqi, WAN Xin, et al. Global warming and the "three polar" climate change of the earth[J]. Journal of Atmospheric Science, 2021, 44(1): 1-11. |

| [29] |

柯长青, 彭海涛, 孙波, 等. 2002年—2011年北极海冰时空变化分析[J]. 遥感学报, 2013, 17(2): 452-466. KE Changqing, PENG Haitao, SUN Bo, et al. Analysis of temporal and spatial variation of Arctic sea ice from 2002 to 2011[J]. Journal of Remote Sensing, 2013, 17(2): 452-466. |

| [30] |

SCHMITH T, HANSEN C, et al. Fram Strait Ice export during the Nineteenth and Twentieth Centuries reconstructed from a multiyear sea ice index from Southwestern Greenland[J]. Journal of Climate, 2003, 16(16): 2782-2791. DOI:10.1175/1520-0442(2003)016<2782:FSIEDT>2.0.CO;2 |

| [31] |

SERREZE M C, BARRY R G. Processes and impacts of Arctic amplification: A research synthesis[J]. Global and Planetary Change, 2011, 77(1/2): 85-96. |

| [32] |

COMISO J C, PARKINSON C L, GERSTEN R, et al. Accelerated decline in the Arctic sea ice cover[J]. Geo physical Research Letters, 2008, 35(1): L01703. |

| [33] |

HOLLAND M M, BITZ C M, TREMBLAY B. Future abrupt reductions in the summer Arctic sea ice[J]. Geo physical Research Letters, 2006, 33(23): 265-288. |

| [34] |

邱博玮, 李春花, 管长龙, 等. 北极海冰漂移对多年冰分布的影响研究[J]. 海洋湖沼通报, 2019(3): 1-11. QIU Bowei, LI Chuanhua, GUAN Changlong, et al. The influence of Arctic sea ice drift on the ice distribution over the years[J]. Transactions of Oceanology and Limnology, 2019(3): 1-11. |

| [35] |

BI H B, SUN K, ZHOU X, et al. Arctic sea ice area export through the Fram Strait estimated from satellite- based data: 1988–2012[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 2016, 9(7): 1-14. DOI:10.1109/JSTARS.2016.2594678 |

| [36] |

KWOK R. Recent changes in Arctic Ocean sea ice motion associated with the North Atlantic Oscillation[J]. Geophysical Research Letters, 2000, 27(6): 775-778. DOI:10.1029/1999GL002382 |

| [37] |

JUNG T, HILMER M. The link between the North Atlantic Oscillation and Arctic sea ice export through Fram Strait[J]. Journal of Climate, 2001, 14(19): 3932-3943. DOI:10.1175/1520-0442(2001)014<3932:TLBTNA>2.0.CO;2 |

| [38] |

KOENIGK T, MIKOLAJEWICZ U, HAAK H, et al. Variability of Fram Strait sea ice export: causes, impacts and feedbacks in a coupled climate model[J]. Climate Dynamics, 2005, 26(1): 17-34. |

| [39] |

WEKERLE C, WANG Q, DANILOV S, et al. The Canadian Arctic Archipelago throughflow in a multiresolution global model: Model assessment and the driving mechanism of interannual variability[J]. Journal of Geo physical Research: Oceans, 2013, 118(9): 4525-4541. DOI:10.1002/jgrc.20330 |

| [40] |

柯长青, 王蔓蔓. 基于CryoSat-2数据的2010-2017年北极海冰厚度和体积的季节与年际变化特征[J]. 海洋学报, 2018, 40(11): 1-13. KE Changqing, WANG Manman. Seasonal and interannual variations of Arctic sea ice thickness and volume from 2010 to 2017 based on Cryosat-2 data[J]. Haiyang Xuebao, 2018, 40(11): 1-13. DOI:10.3969/j.issn.0253-4193.2018.11.001 |

2022, Vol. 46

2022, Vol. 46