中国海洋湖沼学会主办。

文章信息

- 艾威, 李茂田, 刘晓强, 李为华, 牛淑杰, 同萌. 2018.

- AI Wei, LI Mao-Tian, LIU Xiao-Qiang, LI Wei-Hua, NIU Shu-Jie, TONG Meng. 2018.

- 长江口南槽最大浑浊带枯季大小潮悬沙峰特征及其动力机制

- HYDRODYNAMICS OF SSC PEAK IN DRY SEASON OF THE SOUTH PASSAGE OF CHANGJIANG RIVER ESTUARY

- 海洋与湖沼, 49(4): 769-778

- Oceanologia et Limnologia Sinica, 49(4): 769-778.

- http://dx.doi.org/10.11693/hyhz20171000273

-

文章历史

- 收稿日期:2017-10-25

- 收修改稿日期:2018-01-08

2. 华东师范大学崇明生态研究院 上海 200062

2. Institute of Eco-Chongming, East China Normal University, Shanghai 200062, China

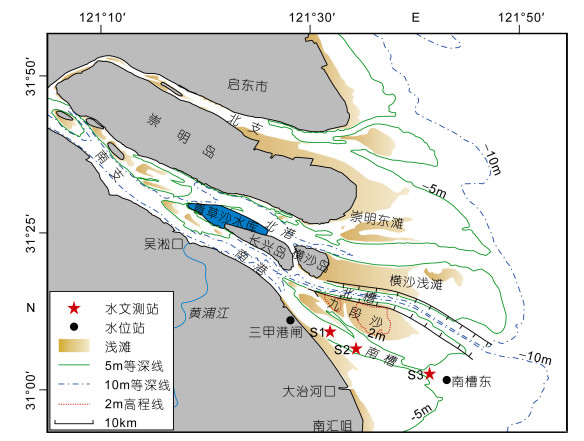

长江是中国第一大河流, 年均流量8712亿立方米(2007—2016), 携带年均1.30亿吨的泥沙(2007—2016)汇入东海(水利部长江水利委员会, 2016), 在口门形成长约25—46km, 宽约90km的最大浑浊带区域(含沙量持续高于其上下游的水域), 并在该区域内沉积形成庞大的拦门沙体系, 其由启东与南汇两个边滩、崇明与横沙两个岛滩、铜沙与九段沙两个浅滩组成(李九发等, 1994)。拦门沙之上自北向南发育北支、北港、北槽和南槽4个入海水道, 自然水深一般仅在6—7m, 形成扼海-河联运的咽喉(恽才兴, 2004)(图 1)。

|

| 图 1 长江口南槽及观测站图 Fig. 1 Location of the south passage and the s survey stations in the Changjiang(Yangtze) river mouth |

河口水沙的涨落潮变化是拦门沙演变的基本和重要动力, 而拦门沙的变化决定着航道利用及河势演变(李泽刚, 1997; 刘杰等, 2003; He et al, 2013)。近几十年来, 人们持续探讨最大浑浊带涨落潮水沙时空变化及其对河床地貌的影响(沈焕庭等, 1986; 李九发等, 2000; Jiang et al, 2013; Han et al, 2015)。很多观测发现最大浑浊带区域, 悬沙浓度不但在急流期有峰值, 而且在憩流期也有峰值, 造成一个潮周期内有3个或4个峰值(李九发等, 2000; 沈焕庭等, 2001; 姚弘毅等, 2013)。对于憩流时悬沙浓度峰值的形成机理存在两类观点。一类认为长江口憩流时悬沙浓度峰值是由于转流时期盐水异重流作用形成上升流, 导致河床未固结的泥沙再次悬浮至水体(沈焕庭等, 2001; 张文祥等, 2008; 王飞等, 2014)。另外一类认为长江口憩流时流速降低, 紊动作用减弱, 大量泥沙絮凝沉降憩留在河床表面, 在河床底部形成较高浓度悬沙层(姚弘毅等, 2013; 戴志军等, 2015)。然而上述两种观点的研究大多在理论分析层面, 对于其憩流期高悬沙峰详细的特征及其机理的研究, 尚有待于更加深入。本文以长江口最大浑浊带最自然、最典型的拦门沙航槽——南槽为研究对象, 根据潮位、流速、盐度、悬沙平均粒径和悬沙浓度的现场观测, 探讨枯季最大浑浊带大小潮涨落潮悬沙峰值的形成机制。

1 现场观测与数据处理 1.1 现场观测与采样南槽悬沙动力观测:在南槽自上而下的盐水楔上端区、盐淡水混合区、盐水区分别布置S1、S2、S3等3个定点观测站(图 1), 于枯季小潮(2016年12月5日—10日)和大潮(2016年12月12—16日)对流速、盐度、悬沙粒径和悬沙浓度等潮汐过程进行观测; 其中S1和S3站对大小潮分别进行14个小时的连续观测(S3站大潮期间(12月13—14日)因大风只观测6小时), S2站对大小潮进行26个小时的连续观测。观测期间, 12月13—14日风力7级, 风向为北或西北, 风速为12.5—15.3m/s, 浪高1—1.5m;其余日期风力2—3级, 风向为北或东, 风速1.7—5.3m/s, 波级为2—3级, 浪高0.1—1m。各观测参数的具体观测及数据处理如下。

流速观测利用声学流速剖面仪(ADCP, 600kHz), 每秒钟记录一组流速流向, 向陆方向流速为正, 入海方向流速为负; 盐度和浊度观测利用光学后向散射(optical back scattering)浊度计(OBS-3A), 每小时整点进行垂线升降测量, 速度约为0.1—0.2m/s, 每1s记录一组数据, 然后利用浊度换算成悬沙浓度, 方法见后。悬沙平均粒径利用激光粒度仪(LISST-100, 测量范围2.5—500mm)测量, 测量方法与盐度和浊度测量一样。其次, 在现场每小时整点用六点法同步采集悬沙水样, 将多余悬沙水样放入50L大桶中, 测量完毕后沉淀1天后, 将上层约50%的清水倒掉, 将高浓度浑水(原样)带回实验室标定浊度和悬沙浓度曲线。

另外, 咸淡水混合是南槽最大浑浊带的最显著的特征之一, 为了更好的区分大小潮咸淡水混合的类型, 本文根据等盐度线的锋面形态及其变化, 将咸淡水混合分三种类型, 锋面垂直的为垂直型(或垂向均匀型), 当锋面倾斜且没有明显拐点的为楔状型(或高度分层型), 当锋面倾斜且有明显拐点的是倾斜型(或部分混合型)(茅志昌, 1995)。再者, 本文还用垂向盐度梯度(ΔSv)表示咸淡水混合过程产生的水体垂向之间的密度扩散强度, 以显示不同类型的盐水楔的动力效应, 其中ΔSv=(Sd-Su)/ΔH, 式中, Sd和Su分别为OBS记录的相邻上下两层的盐水值, ΔH为OBS记录相邻上下两层的深度差。

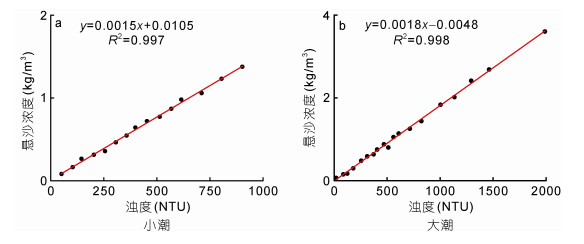

1.2 悬沙浓度换算为获取垂线的悬沙浓度, 本文利用观测同步采取的高浓度浑水(原样), 在室内利用OBS标定桶标定OBS浊度和悬沙浓度之间关系方程, 利用关系式将现场观测的OBS浊度换算成悬沙浓度。其方法如下:将现场取回的原样分多次加入放有一定量清水的OBS标定桶内, 每次加入原样后, 首先利用桶底部的搅拌装置, 使水体均匀混合避免悬沙沉降; 然后利用桶内OBS测量水体的浊度值; 同时, 每次加入原样搅拌均匀后, 利用OBS探头附近的导水管采取500mL水样, 过滤烘干称重计算水样悬沙浓度。最后根据每次测量的OBS浊度值与对应的悬沙浓度进行相关分析, 得到OBS校正曲线。

|

| 图 2 OBS浊度与悬沙浓度关系拟合方程 Fig. 2 The regression of the turbidity measured with optical back scattering (OBS) turbidimeter and suspended sand concentration (SSC) |

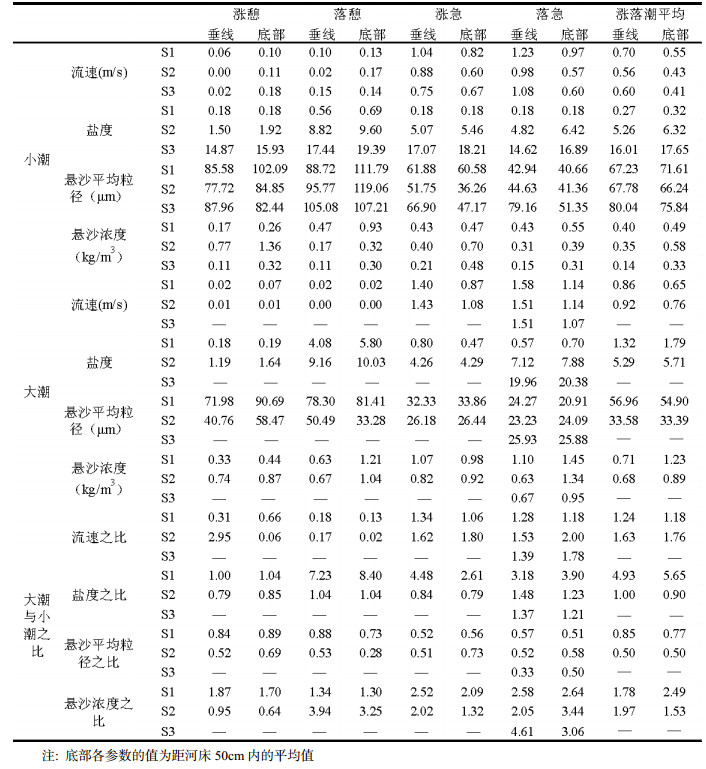

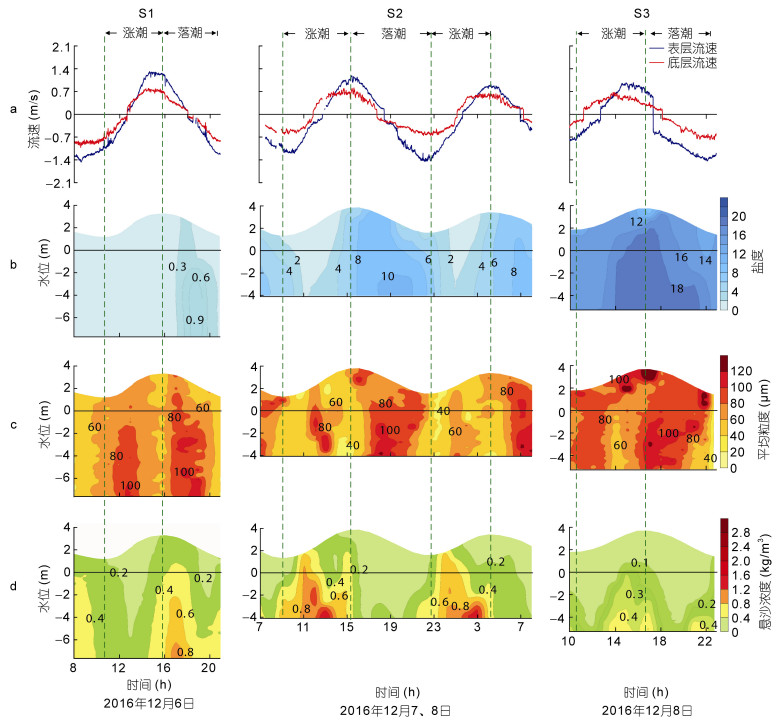

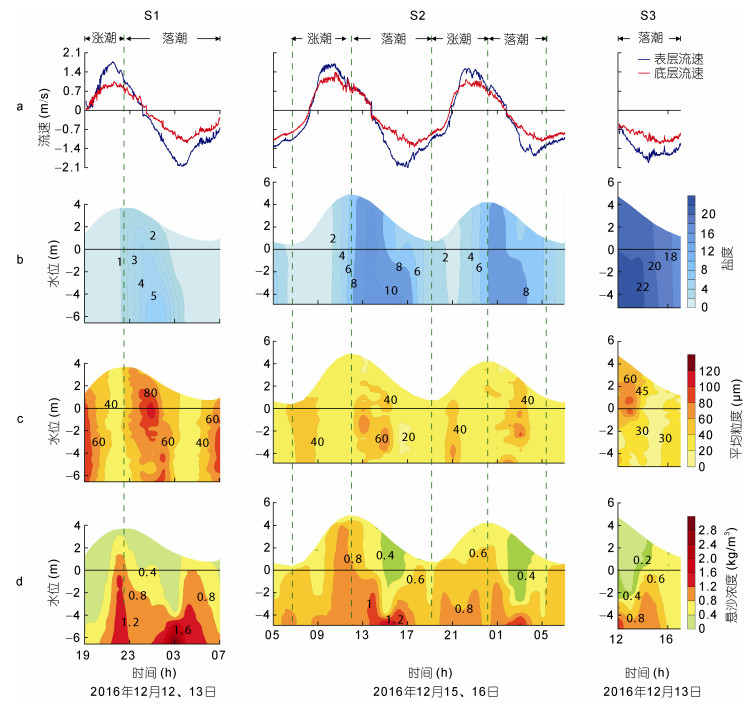

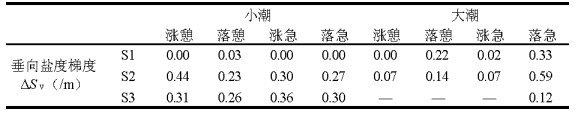

大小潮流速: (1)大潮流速3个站点平均流速是小潮的1.2—1.8倍(表 1); (2) 3个站点小潮涨潮历时大于大潮涨潮历时(图 3a, 图 4a)。

|

|

| 图 3 小潮流速、盐度、悬沙平均粒径和悬沙浓度分布 Fig. 3 The distribution of flow velocity, salinity, average size and SSC during neap tide |

|

| 图 4 大潮流速、盐度、悬沙平均粒径和悬沙浓度分布 Fig. 4 The distribution of flow velocity, salinity, average size and SSC during spring tide |

大小潮均发生盐水入侵, 自上游至下游盐度递增, 盐度峰均出现落憩期(表 1, 图 3b, 4b)。

大小潮垂向盐度梯度(ΔSv)特征。(1)小潮涨潮咸淡水混合以楔状型为主, 落潮以倾斜型为主(图 3b)。涨落潮内垂向最大ΔSv强度大体呈现涨憩 > 涨急 > 落急 > 落憩趋势, 例如S2点4个时刻的平均ΔSv依次为0.44, 0.30, 0.27, 0.23(表 2)。(2)大潮咸淡水混合涨潮以垂直型为主, 落潮以倾斜型为主(图 4b)。涨落潮内垂向最大ΔSv强度均呈现落急 > 落憩 > 涨急 > 涨憩的趋势, 例如S2点4个时刻的平均ΔSv依次为0.59, 0.14, 0.07, 0.07(表 2)。

|

大小潮悬沙平均粒径在一个潮周期内发育涨憩和落憩两个平均粒径峰, 并呈现憩流大-急流小的周期性变化, 小潮和大潮三站憩流垂线平均的悬沙平均粒径与急流平均粒径之比分别为1.2—2.0和1.5—3.5(根据表 1计算)。大小潮的涨落潮4个特征时刻的悬沙平均粒径变化均呈现落憩 > 涨憩 > 涨急 > 落急的趋势。例如, S2站小潮依次为95.8、70.7、51.7、44.6μm; 大潮依次为50.5、40.7、26.2、23.2μm(表 1)。

小潮悬沙平均粒径明显大于大潮。S1—S3等3个站小潮涨落潮平均的悬沙平均粒径(垂线平均变动范围)分别为67.23μm(41.74—88.72mm)、67.78μm (40.49—98.30μm)、80.04μm(47.86—108.78μm), 大于3站大潮涨落潮平均的悬沙平均粒径(垂线平均变动范围)分别为56.96μm(24.27—88.36μm)、33.58μm (21.55—53.44μm)、37.77μm(25.93—52.17μm)(S3站急流时)(表 1, 图 3c, 图 4c)。S1—S3等3个站大潮悬沙平均粒径与小潮垂线悬沙平均粒径之比分别为0.85、0.50、0.33(表 1)。

2.4 小潮和大潮悬沙浓度特征小潮悬沙浓度明显小于大潮, 除涨憩以外, 悬沙浓度均呈现由上游向下游递减趋势(图 3d, 4d)。小潮S1—S3等3个站涨落潮垂线平均悬沙浓度依次为0.40、0.35和0.14kg/m3, 大潮3站依次为0.71、0.68和0.67kg/m3, 大潮3站垂线平均悬沙浓度分别是小潮的1.78、1.97、4.61(S3站急流期)倍(表 1), 其中, 因S3大潮12月13日观测的6小时正好处于寒潮前, 大风和波浪作用导致S3大潮悬沙浓度比小潮的高出4倍多。

大小潮均在憩流和急流期发育底层悬沙峰, 但差异明显。小潮在涨潮过程的涨憩和涨急期, 发育强悬沙峰, 而在落潮过程中的落憩和落急期发育弱悬沙峰, 底层悬沙峰值的大小依次为涨憩、涨急、落急、落憩; 例如, S2站小潮底层悬沙峰值大小依次1.36、0.70、0.39、0.32kg/m3。大潮在涨憩、涨急、落急和落憩期均发育强悬沙峰, 其大小依次为落急、落憩、涨急、涨憩; 例如, S2站大潮底层悬沙峰值大小依次1.34、1.04、0.92、0.87kg/m3(图 3d, 4d)。

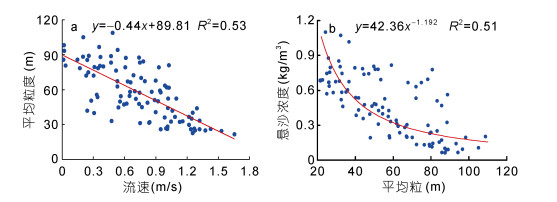

3 讨论 3.1 流速、盐度与悬沙平均粒径的关系 3.1.1 流速与悬沙平均粒径大小潮悬沙平均粒径随流速减小而增加, 且在憩流期达到最大值的结果(图 3a、3c, 4a, 4c, 5a), 证明流速与悬沙平均粒径呈现负相关关系, 悬沙平均粒径变粗不是水流携带外部粗颗粒泥沙或者冲刷底床粗颗粒泥沙再悬浮造成的, 只能是水体原有泥沙因为絮凝作用而变粗。絮凝是小于32μm细颗粒泥沙、有机质以及络合物等水体悬浮物在一定的物理和化学条件的影响下, 降低本身电位, 导致相互吸引形成絮凝体, 增大水体悬浮泥沙平均粒径和含量的变化过程(时钟等, 2004; 刘启贞等, 2006; Mietta et al, 2009)。长江口悬沙是典型细颗粒泥沙, 在南槽河段悬沙单颗粒粒径平均值为4.5—6.8μm(李九发等, 2008), 而且有机质和络合物也非常丰富, 随流速减小, 细颗粒之间紊动剪切力减小, 极易相互吸引产生絮凝颗粒。因此, 流速变小絮凝增强是长江河口最大浑浊带悬沙平均粒径变粗主要原因之一。

3.1.2 盐度与悬沙平均粒径研究表明, 流速减小仅是细颗粒泥沙发生絮凝的充分条件之一, 絮凝发生的另外一个条件是细颗粒泥沙降低本身电位。盐度增加能显著降低泥沙电位, 促进絮凝发育, 但不同的盐度絮凝强度不同(关许为等, 1996)。对于长江口平均粒径为10μm以下的细颗粒泥沙而言, 絮凝强度最大的盐度在3—16 (蒋国俊等, 1995; 金鹰等, 2002)。本文南槽三个点大小潮的憩流期间, 盐度大部分在3—16之间变动(除小潮的S1点盐度范围0.1—1之外), 极易促进絮凝发育, 这正是憩流悬沙粒径急剧增加的主要原因之一(图 3b, 3c, 4b, 4c)。

3.2 悬沙平均粒径与悬沙浓度的关系大小潮的憩流期均发育悬沙平均粒径峰, 同时其底层也均发育悬沙峰的结果(图 3c, 3d, 4c, 4d), 说明憩流期悬沙絮凝对底层悬沙浓度增加有贡献。但是, 大小潮急流期均没有悬沙平均粒径峰, 却发育悬沙峰的结果(图 3c, 3d, 4c, 4d), 又表明急流期悬沙峰的发育与悬沙絮凝基本没有关系。上述急流和憩流期悬沙絮凝颗粒与悬沙峰不一致的关系, 说明二者关系复杂。为深入分析二者关系, 本文对垂线平均悬沙浓度与垂线平均悬沙絮凝粒径进行了相关分析(图 5b)。结果表明, 总体上, 悬沙平均粒径与悬沙浓度呈现负相关, 悬沙浓度随絮凝粒径增大而以幂函数形式减小(图 5b)。其中, 当悬沙平均粒径小于60μm(急流和平流期), 悬沙浓度随平均粒径增加而迅速减少; 悬沙平均粒径大于60μm(憩流期), 随平均粒径增加, 悬沙浓度减少趋势明显减缓, 甚至出现很多高悬沙浓度点。这种差异说明, 尽管憩流絮凝颗粒平均粒径增加, 但沉降速度却比急流减弱, 导致大颗粒絮凝泥沙缓慢沉降集聚于底层, 底层悬沙浓度不但不减, 反而增加(图 3c, 3d, 4c, 4d)。至于为什么憩流期絮凝颗粒增加, 沉降速度反而减小的原因, 目前至少有两种:一是絮凝颗粒结构主要为网状或链状, 颗粒越大, 空隙越大, 有效密度越小, 沉降速度也随之减小(程江等, 2005; 邵宇阳等, 2011); 二是憩流期的盐水入侵不但促进泥沙絮凝, 而且形成垂向盐水分层, 产生“层化抑制紊流”效应(Pilson, 1985; Toorman et al, 2002), 抑制絮凝颗粒沉降, 进而导致底层悬沙浓度增加(时钟等, 1999; Song et al, 2013)。

|

| 图 5 S1、S2、S3站整点时刻所有流速与悬沙平均粒径、悬沙平均粒径与悬沙浓度的关系 Fig. 5 The correlations of tide flow velocity andSSC, average size and SSC of S1, S2, S3 stations during neap and spring tide |

但是, 大小潮的涨憩与落憩底层悬沙峰值差异相差1.8—3.3倍, 而絮凝颗粒粒径相差0.1—0.7倍的结果(根据表 1计算), 以及长江口絮凝过程仅能增加8%的悬沙浓度的结果(关许为等, 1996), 说明底层悬沙峰的发育或者悬沙浓度的增加, 絮凝沉降仅是次要原因, 除了絮凝沉降之外, 还有更主要的动力。

3.3 流速与悬沙浓度的关系流速对悬沙浓度的影响主要体现在涨憩落憩期、涨急落急期和大小潮过程中悬沙峰有着不同的发育机制。

首先, 大小潮涨憩落憩期发育悬沙峰结果(图 3a, 3d, 4a, 4d), 表明憩流期悬沙峰不是水流冲刷河床泥沙而形成, 流速不是悬沙峰发育的直接原因。从环境因子分析, 剔除流速因子外, 憩流期悬沙峰的发育只能与絮凝或者盐度有关。3.2讨论表明, 絮凝仅是憩流期悬沙峰(尤其是底层悬沙峰)的发育次要动力。

其次, 大小潮涨急落急期也发育悬沙峰的结果(图 3a, 3d, 4a, 4d), 表明急流期流速是悬沙峰发育的主要动力。但是小潮涨急比落急的流速小0.11—0.31倍(根据表 1计算), 根据长江口邓家泉(1989)涨落潮的挟沙力公式: S=0.898(

另外, 大潮与小潮相比, 大潮涨急和落急垂线平均流速是小潮的1.28—1.62倍, 同样根据长江口邓家泉的挟沙力公式, 大潮悬沙浓度应增加了18%—39%, 但实际悬沙浓度增加了102%—158%(根据表 1计算)。说明大潮涨落急期至少80%以上的悬沙增量不是来源于河床的冲刷, 而是另有物源, 这部分巨量的泥沙来源于何处?分析大小潮相对于九段沙高程的水位变化, 证明大潮急流期南槽悬沙浓度的急剧增加主要来源于浅滩。南槽小潮平均和最高潮位分别为2.0m、3.7m, 而大潮分别为3m、4.9m。九段沙2m高程线(生长藨草植被)的滩面东西长二十多公里, 面积约为90km2(图 1)。当小潮时, 南槽潮位在一个潮周期内有70%时间小于滩面高程, 滩面与南槽水沙的交换弱, 悬沙增加主要来源于槽内冲刷; 而大潮时, 南槽潮位一个潮周期内有70%时间大于滩面高程, 滩面与南槽泥沙交换强烈, 悬沙增加主要来源于航道两侧浅滩。

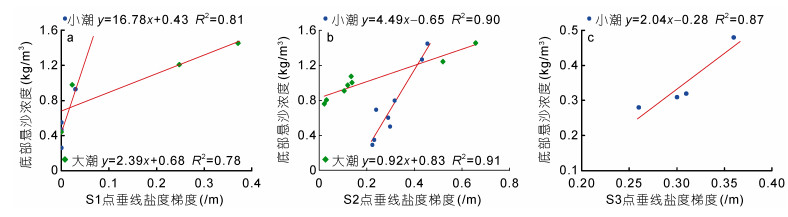

3.4 盐度与悬沙峰的关系大小潮从上游向下游(S1—S3), 平均盐度增加, 但平均悬沙浓度递减的结果(图 3b, 3d, 4b, 4d), 说明盐度增加并不一定导致悬沙浓度增加。但是大小潮在憩流和急流4个特征时期, 其垂向盐度梯度的大小次序与底层悬沙峰值大小次序一致(图 3b, 3d, 4b, 4d, 表 1, 表 2), 呈现良好的正相关关系, 尽管底层最大悬沙峰值特征时期并不一致, 即小潮出现在涨憩, 大潮出现在落急。其中三个站大小潮急流和憩流4个特征时刻最大盐度梯度与底层最大悬沙浓度高度相关(图 6), 说明垂向盐度梯度是悬沙峰尤其是底层悬沙峰的发育的主要动力。根据物质扩散的Fick定律, 垂向上盐度梯度越大, 其水体中盐分离子向上扩散的通量越大(Waeles et al, 2013)。上述垂向盐度梯度与底层悬沙峰的正相关关系, 说明盐度梯度的增加, 不但导致垂向上盐分离子扩散强度增加, 而且导致底层细颗粒泥沙向上再悬浮或者扩散也线性增加。

|

| 图 6 三站特征时刻盐度梯度与悬沙浓度之间的关系 Fig. 6 salinity gradient and SSC of the three stations during neap and spring tide |

以前研究认为, 流速和絮凝沉降是泥沙再悬浮的主要动力(李占海等, 2008; 王飞等, 2014; 高敏等, 2015), 本文发现盐度梯度也是底层泥沙再悬浮, 尤其是憩流期底层泥沙再悬浮的主要动力。这个关系清楚表明, 不管大潮小潮, 也不论急流憩流, 只要垂向盐度梯度增加, 底层悬沙峰强度就增加。解决了絮凝不能解释涨憩与落憩悬沙峰差异的问题; 解决了流速不能解释涨急与落急悬沙峰差异的问题。

3.5 悬沙峰与最大浑浊带的关系大小潮均在憩流和急流期发育悬沙峰, 尤其是憩流期发育强悬沙峰的特征(图 3d, 4d), 是长江口最大浑浊带最独特动力特征之一。前人从成因上认为最大浑浊带发育机制可分为地球物理、化学和生物三类机制(沈焕庭等, 1992)。

首先, 物理机制认为最大浑浊带上游余流向外和下游余流向内, 导致上下游悬沙均向中间汇集形成高含沙量物源, 而涨落潮急流侵蚀再悬浮以及沉降和起动滞后效应持续维持水体高含水量, 二者共同形成最大浑浊带(Wellershaus, 1981; 陈吉余, 1988; Toublanc et al, 2016)。上述余流汇集理论能解释最大浑浊带物源问题, 但流速侵蚀与沉降和起动滞后理论不能解释憩流期泥沙再悬浮, 也不能解释涨急落急悬沙峰的巨大差异(图 3d, 4d)。本文结果证明盐度梯度强化才是憩流和急流期泥沙再悬浮进而形成悬沙峰的主要动力(图 6)。

其次, 化学机制认为淡咸水在最大浑浊带交汇, 盐度(可溶性物质)增加, 导致细颗粒泥沙相互吸引形成絮凝体, 提高了水体泥沙含沙量(Eisma, 1986; Guo et al, 2017); 生物机制认为河口富营养化及高生产力大幅度提高水体的有机质含量, 增强了细颗粒泥沙絮凝强度, 增加水体的含沙量(Hermes et al, 2016)。化学和生物机制共同认为悬沙絮凝是最大浑浊带的重要动力, 甚至是憩流悬沙峰发育的原因。本文结果表明, 悬沙絮凝是憩流颗粒平均粒径增加的主要原因, 也是憩流悬沙浓度尤其是底层悬沙浓度增加的重要动力(图 5a), 但絮凝不是憩流悬沙峰发育的主要动力, 因为絮凝不能解释涨憩和落憩悬沙峰差异巨大的特征(图 3d, 4d), 盐度梯度强化或者突变才是憩流期泥沙再悬浮形成悬沙峰的主要动力(图 6)。

4 结论长江口最大浑浊带航槽大小潮均发育憩流和急流悬沙峰, 而且大小潮悬沙峰差异明显。流速和滩槽交换是大潮悬沙浓度整体大于小潮的主要原因。絮凝的强弱是大小潮悬沙粒径变化的主要原因, 也是憩流悬沙浓度尤其是底层悬沙浓度增加的重要原因, 但不是主要原因。盐度的增加也不一定导致悬沙浓度的增加。盐度梯度强化或突变才是大小潮憩流和急流期泥沙再悬浮形成悬沙峰的主要动力。

| 王飞, 李九发, 李占海, 等, 2014. 长江口南槽河道水沙特性及河床沙再悬浮研究. 人民长江, 45(13): 9–13 DOI:10.3969/j.issn.1001-4179.2014.13.005 |

| 水利部长江水利委员会, 2016. 长江泥沙公报. 武汉: 长江出版社, 10 |

| 邓家泉, 1989. 潮汐河口水流挟沙力研究. 热带海洋, 8(2): 48–54 |

| 刘杰, 乐嘉海, 胡志峰, 等, 2003. 长江口深水航道治理一期工程实施对北槽拦门沙的影响. 海洋工程, 21(2): 58–64 |

| 刘启贞, 李九发, 陆维昌, 等, 2006. 河口细颗粒泥沙有机絮凝的研究综述及机理评述. 海洋通报, 25(2): 74–80 |

| 关许为, 陈英祖, 杜心慧, 1996. 长江口絮凝机理的试验研究. 水利学报, 27(6): 70–74, 80 |

| 李九发, 时伟荣, 沈焕庭, 1994. 长江河口最大浑浊带的泥沙特性和输移规律. 地理研究, 13(1): 51–59 |

| 李九发, 何青, 张琛, 2000. 长江河口拦门沙河床淤积和泥沙再悬浮过程. 海洋与湖沼, 31(1): 101–109 DOI:10.11693/hyhz200001016016 |

| 李九发, 戴志军, 刘启贞, 等, 2008. 长江河口絮凝泥沙颗粒粒径与浮泥形成现场观测. 泥沙研究, 32(3): 26–32 |

| 李占海, 陈沈良, 张国安, 2008. 长江口崇明东滩水域悬沙粒径组成和再悬浮作用特征. 海洋学报, 30(6): 154–163 |

| 李泽刚, 1997. 黄河口拦门沙的形成和演变. 地理学报, 52(1): 54–62 |

| 时钟, 2004. 长江口北槽细颗粒悬沙絮凝体的沉降速率的近似估算. 海洋通报, 23(5): 51–58 |

| 时钟, 凌鸿烈, 1999. 长江口细颗粒悬沙浓度垂向分布. 泥沙研究, 23(2): 59–64 |

| 沈焕庭, 朱慧芳, 茅志昌, 1986. 长江河口环流及其对悬沙输移的影响. 海洋与湖沼, 17(1): 26–35 |

| 沈焕庭, 贺松林, 潘定安, 等, 1992. 长江河口最大浑浊带研究. 地理学报, 47(5): 472–479 |

| 沈焕庭, 潘定安, 2001. 长江河口最大浑浊带. 北京: 海洋出版社, 90-97 |

| 张文祥, 杨世伦, 杜景龙, 等, 2008. 长江口南槽最大浑浊带短周期悬沙浓度变化. 海洋学研究, 26(3): 25–34 |

| 陈吉余, 1988. 长江河口动力过程和地貌演变. 上海: 上海科学技术出版社, 31-37 |

| 邵宇阳, 严以新, 马平亚, 等, 2011. 长江口徐六泾河段洪季中水期悬浮泥沙沉降特性. 泥沙研究, 35(3): 29–36 |

| 茅志昌, 1995. 长江河口盐水入侵锋研究. 海洋与湖沼, 26(6): 643–649 |

| 金鹰, 王义刚, 李宇, 2002. 长江口黏性细颗粒泥沙絮凝试验研究. 河海大学学报, 30(3): 61–63 |

| 恽才兴, 2004. 长江河口近期演变基本规律. 北京: 海洋出版社, 1-20 |

| 姚弘毅, 李九发, 戴志军, 等, 2013. 长江河口北港河道泥沙特性及河床沙再悬浮研究. 泥沙研究, 37(3): 6–13 |

| 高敏, 李九发, 李占海, 等, 2015. 近期长江口南支河道洪季含沙量时间变化及床沙再悬浮研究. 长江流域资源与环境, 24(1): 30–38 |

| 蒋国俊, 张志忠, 1995. 长江口阳离子浓度与细颗粒泥沙絮凝沉积. 海洋学报, 17(1): 76–82 |

| 程江, 何青, 王元叶, 2005. 利用LISST观测絮凝体粒径、有效密度和沉速的垂线分布. 泥沙研究, 29(1): 33–39 |

| 戴志军, 朱文武, 李为华, 等, 2015. 近期长江口北槽河道浮泥变化及影响因素研究. 泥沙研究, 39(1): 49–54, 74 |

| Eisma D, 1986. Flocculation and de-flocculation of suspended matter in estuaries. Netherlands Journal of Sea Research, 20(2-3): 183–199 DOI:10.1016/0077-7579(86)90041-4 |

| Guo C, He Q, Guo L C, et al, 2017. A study of in-situ sediment flocculation in the turbidity maxima of the Yangtze Estuary. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 191: 1–9 DOI:10.1016/j.ecss.2017.04.001 |

| Han Y F, Lu C T, 2015. Process research on estuarine turbidity maximum and mouth bar of Yangtze estuary after the improvement works. Procedia Engineering, 116: 80–87 DOI:10.1016/j.proeng.2015.08.267 |

| He Y F, Cheng H Q, Chen J Y, 2013. Morphological evolution of mouth bars on the Yangtze estuarine waterways in the last 100 years. Journal of Geographical Sciences, 23(2): 219–230 DOI:10.1007/s11442-013-1005-y |

| Hermes A L, Sikes E L, 2016. Particulate organic matter higher concentrations, terrestrial sources and losses in bottom waters of the turbidity maximum, Delaware Estuary, U. S.A. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 180: 179–189 DOI:10.1016/j.ecss.2016.07.005 |

| Jiang C J, de Swart H E, Li J F, et al, 2013. Mechanisms of along-channel sediment transport in the North Passage of the Yangtze Estuary and their response to large-scale interventions. Ocean Dynamics, 63(2-3): 283–305 DOI:10.1007/s10236-013-0594-4 |

| Mietta F, Chassagne C, Manning A J, et al, 2009. Influence of shear rate, organic matter content, pH and salinity on mud flocculation. Ocean Dynamics, 59(5): 751–763 DOI:10.1007/s10236-009-0231-4 |

| Pilson M E Q, 1985. On the residence time of water in Narragansett Bay. Estuaries, 8(1): 2–14 DOI:10.2307/1352116 |

| Song D H, Wang X H, Cao Z Y, et al, 2013. Suspended sediment transport in the Deepwater Navigation Channel, Yangtze River Estuary, China, in the dry season 2009:1. Observations over spring and neap tidal cycles. Journal of Geophysical Research:Oceans, 118(10): 5555–5567 |

| Toorman E A, Bruens A W, Kranenburg C, et al, 2002. Interaction of suspended cohesive sediment and turbulence. Proceedings in Marine Science, 5: 7–23 DOI:10.1016/S1568-2692(02)80005-5 |

| Toublanc F, Brenon I, Coulombier T, 2016. Formation and structure of the turbidity maximum in the macrotidal Charente estuary (France):influence of fluvial and tidal forcing. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 169: 1–14 DOI:10.1016/j.ecss.2015.11.019 |

| Waeles M, Dulaquais G, Jolivet A, et al, 2013. Systematic non-conservative behavior of molybdenum in a macrotidal estuarine system (Aulne-Bay of Brest, France). Estuarine, Coastal and Shelf Science, 131: 310–318 DOI:10.1016/j.ecss.2013.06.018 |

| Wellershaus S, 1981. Turbidity maximum and mud shoaling in the Weser estuary, Archiva Hydrobiologica, 92: 161-198 |

2018, Vol. 49

2018, Vol. 49