中国海洋湖沼学会主办。

文章信息

- 薛成凤, 盛辉, 魏东运, 杨阳, 汪亚平, 贾建军. 2020.

- XUE Cheng-Feng, SHENG Hui, WEI Dong-Yun, YANG Yang, WANG Ya-Ping, JIA Jian-Jun. 2020.

- 沉积物干容重分析及其沉积学意义:以东海内陆架海区为例

- DRY BULK DENSITY ANALYSIS FOR INNER SHELF SEDIMENTS OF THE EAST CHINA SEA AND ITS SEDIMENTARY IMPLICATIONS

- 海洋与湖沼, 51(5): 1093-1107

- Oceanologia et Limnologia Sinica, 51(5): 1093-1107.

- http://dx.doi.org/10.11693/hyhz20191000200

文章历史

-

收稿日期:2019-10-30

收修改稿日期:2020-01-13

干容重(dry bulk density)是单位体积的沉积物原样(水与沉积物的混合物)中干燥固体的质量(Brady et al, 1960), 常用单位为g/cm3, 或kg/m3。在研究沉积物的物质通量、收支平衡以及地貌冲淤变化等问题时都会不可避免地用到这个参量。同时, 干容重也是表征沉积物物理力学性质的一个指标, 在工程地质条件评估中得到广泛应用(郑继民, 1992; 庄振业等, 2000; 徐元芹等, 2017, 2018)。干容重的获取方法有两种, 即通过实验手段直接测量, 或者利用沉积物有关参数(例如含水率、孔隙度、平均粒径、黏土矿物含量等)建立经验公式间接获取(Flemming et al, 2000; Jia et al, 2003, 2018a; Shi et al, 2003)。与干容重相对应的另一个参量是湿容重(wet bulk density), 指的是水环境中单位体积的沉积物原样的质量。湿容重的测试手段有多种, 应用较广、受限制较少的方法主要是机械重力取样法、声学探针法、核辐射探测法等(Van Rijn, 1993)。

从以往的研究来看, 通过不同手段获取的干容重的数值范围在0.7-2.0g/cm3之间, 甚至落在更大的区间, 相差悬殊(Demaster et al, 1985; 郑继民, 1992; Zhuang et al, 2000;石学法, 2012; Zhou et al, 2015; Hu et al, 2016; Wang et al, 2016; Gao et al, 2017; Qiao et al, 2017; Jia et al, 2018a)。

干容重看似只是计算沉积通量的一个参量, 但它对于沉积学的研究具有重要意义, 干容重数值的选取将在很大程度上影响其他参量计算的精准性。以从源到汇研究为例, 需要将河流输运入海的沉积物通量与三角洲及陆架的沉积通量建立联系。一般来说, 河流入海物质通量的观测都是质量单位(Milliman et al, 1983; Ludwig et al, 1998; Milliman et al, 2011; 但是海域沉积物的质量不易直接观测, 多是通过底质取样或浅地层剖面等手段获得其体积, 这就需要准确地了解海域沉积物的干容重, 以便在河流入海物质与海域沉积物之间建立定量的联系。

与前一问题密切联系的是评估三角洲的地貌平衡。在河口三角洲海域定期进行水下地形的重复测量, 是评价三角洲地貌稳定性的重要手段。地形测量获得的是体积量, 而三角洲发育的四大因素(海平面、海域沉积动力条件、沉积物供应、可容空间)当中, 短期内影响最直接的是沉积物供应条件, 尤其是河流输送入海的沉积物。三角洲区域的沉积物干容重是否精准, 关系到根据河流入海通量和海域冲淤量进行地貌均衡分析的结果正确与否。

在研究海洋沉积通量时, 由于干容重数值选取的不同, 其计算的结果差异极大, 误差甚至可以达到100%, 仅浙闽沿岸泥的年均沉积通量差异数量级就可以达到千万吨(Qiao et al, 2017; Jia et al, 2018a), 这个数值远高于沿岸众多中小河流的年输沙量, 对于研究结果的准确度造成干扰, 在不同研究的对比时会引发混乱。

另外, 在研究百年或更短时间尺度的沉积记录时, 为了获得可对比的结果, 许多研究者采用质量沉积速率这个单位(张瑞等, 2007; Wang et al, 2016; Hu et al, 2016; Jia et al, 2018b), 计算质量沉积速率也要用到干容重这一参数。

可见, 干容重是海洋沉积研究中的重要参数。如果其分析流程和计算方法能够达成统一规范的标准, 对于定量研究中精准度的提高会有很大帮助, 对沉积学的研究也会产生深远的影响。本文以长江口及其邻近海域获取的柱状样和表层样为例, 运用实验测试和间接公式计算两种方法获得了沉积物的干容重, 对比分析了两种方法的精准度, 探讨了影响沉积物干容重的因素, 讨论了不同的取值可能对沉积物平衡分析、地貌冲淤评价等方面的影响, 研究结果对于以后干容重数值的选择有借鉴价值。

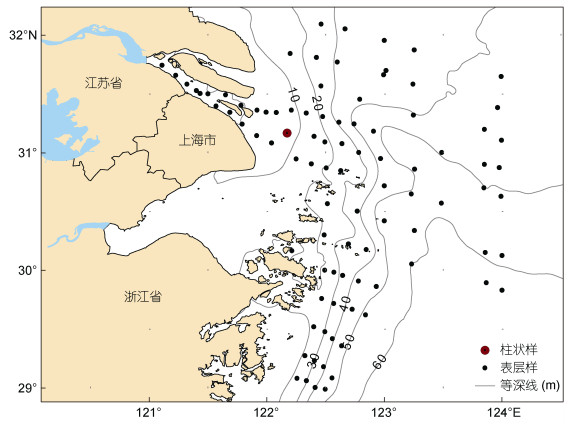

1 材料与方法 1.1 采样2019年1月, 租用苏如渔运08327号在长江口北槽外侧水深5.5m处同一位置利用重力活塞取样器获取2根柱状样(编号为CJ-1和CJ-2, 长度分别为228、151cm)。柱状样CJ-1在运回实验室后就进行有关实验测定, 柱状样CJ-2在4℃的冷藏室水平放置40天后进行相同实验, 以研究柱状样在密封状态下放置一段时间后沉积物的干容重是否会发生明显变化。2019年3月, 搭载国家基金委长江口公共航次, 在长江口内外水域用蚌式采泥器抓取了91个表层样。表层样与柱状样的采样站位见图 1。

1.2 实验室分析使用英国GeoTek公司生产的岩心切割机将岩心垂向对半剖开, 一半岩心用于粒度测试, 另一半岩心用环刀取样测试干容重。

1.2.1 粒度测试柱状样以1cm间隔进行子样分割。使用激光粒度仪测量柱状样子样与表层样的粒度分布, 具体操作步骤如下:称取2.5g左右(视样品颗粒大小而定)的沉积物样品置于100mL的烧杯中, 加入20mL浓度为0.5mol/L六偏磷酸钠进行搅拌, 搅拌均匀后继续加入六偏磷酸钠, 将烧杯加满, 静置24h等待上机。实验仪器为英国Malvern公司生产的Mastersizer 2000型激光粒度分析仪, 测量范围为0.02-2000μm, 粒级分辨率为0.01Φ, 重复测量的相对误差 < 3%。实验在南京大学海岸与海岛开发教育部重点实验室完成。

1.2.2 干容重测试沿剖开的柱状样长轴方向每2cm用环刀取一个相同体积的样品。环刀的内径和高度分别为16mm和15mm, 经计算, 环刀的内部容积为3.02cm3。取样的过程中保证环刀垂直泥面下压, 样品塞满环刀即停止, 禁止二次压实。

将装满湿样的环刀称重, 在鼓风干燥机中40℃条件下低温烘干48h, 烘至恒重后称重, 记录样品的湿重与干重。该实验使用测量精度0.0001g的电子天平, 在华东师范大学河口海岸学国家重点实验室完成。

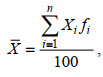

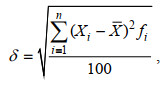

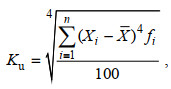

1.3 数据处理 1.3.1 粒度参数对粒度分析结果以1/4Φ间隔分组, 采用矩法公式(McManus, 1988)计算粒度参数, 公式为:

平均粒径:

(1)

(1)分选系数:

(2)

(2)偏态:

(3)

(3)峰态:

(4)

(4)其中, n是以1/4Φ间隔进行分组的粒级数目, Xi是第i组粒级的中值粒径, fi是第i组粒级的百分含量。

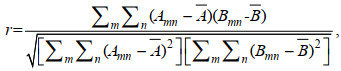

粒度测试结果中, 每个样品的不同的粒度区间对应不同的相对含量值, 相对含量总和是100%, 柱状样沉积物中多个样品的粒度相对含量可表示为沉积物的粒度矩阵, 可以用函数r=corr2(A, B)来表征两个柱状样的相似性, 如果r越接近于1则表示A与B的相似度越大, 如果r越接近于0, 则表示A与B的相似度越小。

(5)

(5)式中,Amn、Bmn分别是两根柱状样的所有子样在各个粒级区间的百分含量, m代表子样的编号, n代表粒级区间的序号, A、B是所有统计粒级区间百分含量的平均值。

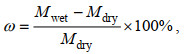

1.3.2 干容重相关公式根据实验结果计算沉积物的干容重和湿容重, 主要涉及含水率, 公式如下:

(6)

(6) (7)

(7) (8)

(8)式中, ω为含水率, Mwet为样品湿重(g), Mdry为样品干重(g), ρwet为湿容重(g/cm3), ρdry为干容重(g/cm3), Vc为环刀容积(cm3)。值得注意的是, 本文所用含水率ω的计算公式(公式6)实质是水的质量与样品干重之比。

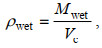

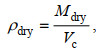

假设孔隙中填满海水, 若海水的密度和沉积物中的颗粒物密度已知, 可以得到如下干容重的计算公式:

(9)

(9)若沉积物的孔隙中填满海水, 这些海水的体积与湿样体积之比即孔隙度а, 孔隙度的计算公式如下:

(10)

(10)公式中, ρdry-c为通过公式计算所得的干容重(g/cm3), а为孔隙度, ρs为沉积物中的颗粒态物质的密度, 取值2.650g/cm3, ρw为海水密度, 取值1.025g/cm3。

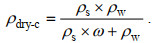

2 结果 2.1 柱状样沉积物的粒度特征CJ-1的沉积物粒度特征如图 2a所示。粒度组分以粉砂为主, 黏土次之, 砂含量最少。根据沉积物的粒度组成在垂向上的变化, 柱状样自下而上大致可划分为3段:

|

| 图 2 柱状样CJ-1(a)和CJ-2(b)的粒度分布特征 Fig. 2 Grain size distribution of CJ-1 (a) and CJ-2 (b) core sediments |

段Ⅰ(228-130cm), 沉积物类型主要是黏土质粉砂, 夹有几层砂质粉砂。平均粒径在3.92Φ-7.57Φ之间, 平均值为6.73Φ。

段Ⅱ(130-66cm), 该段粒度组分含量变化较小, 沉积物类型以黏土质粉砂为主。平均粒径基本稳定在7.4Φ左右。

段Ⅲ(66-0cm), 沉积物类型以砂质粉砂为主, 粒度组分以粉砂为主, 砂的含量高于黏土含量。平均粒径在3.49Φ-6.40Φ之间, 平均值为5.10Φ。

CJ-2的沉积物粒度特征如图 2b所示。粒度组分以粉砂为主, 黏土次之, 砂含量最少。根据沉积物的粒度组成在垂向上的变化, 柱状样自下而上大致可划分为3段:

段Ⅰ(151-64cm), 沉积物类型以黏土质粉砂为主。平均粒径较小, 在4.56Φ-7.55Φ范围内, 基本稳定在7.0Φ左右。

段Ⅱ(64-34cm), 沉积物类型多为粉砂质砂, 夹少量砂质粉砂。平均粒径明显变大, 在3Φ-6.05Φ范围内, 均值为4.42Φ。

段Ⅲ(34-0cm), 沉积物类型主要是黏土质粉砂, 有少量层位是砂。平均粒径在3.41Φ-7.19Φ范围内, 均值为6.08Φ。

2.2 柱状样的干容重与湿容重及含水率之间的关系柱状样CJ-1的含水率在20%-65%之间, 在66cm处出现明显的转折, 0-66cm处含水率较低, 在20%-45%之间; 66-206cm之间的含水率较高, 在50%-65%之间。含水率的高低直接导致了沉积物样品的干、湿容重的差异, 两者呈负相关关系(图 3a)。

|

| 图 3 柱状样CJ-1(a)和CJ-2(b)沉积物的含水率、湿容重、干容重的垂向分布 Fig. 3 Vertical distribution of water content, wet bulk density, and dry bulk density of core sediments |

0-66cm的湿容重数值在1.88-2.44g/cm3, 66-206cm的湿容重在1.49-1.98g/cm3, 基本稳定在1.6-1.9g/cm3。实验测得的干容重(后面统称为“实测干容重”, 与“计算干容重”区别开)与通过公式计算所得的干容重差异较大, 前者的数值要略高于后者。0-66cm的实测干容重在1.20-1.73g/cm3, 计算干容重在1.24-1.58g/cm3之间; 66-206cm的实测干容重在0.94-1.55g/cm3之间, 计算干容重在1.00- 1.54g/cm3。相对而言, 计算干容重的数值差异会偏小, 波动范围较小。

柱状样CJ-2的波动性较大, 大致可以分为5段(图 3b)。含水率在20%-65%之间, 湿容重在1.6-2.2g/cm3, 实测干容重分布范围为1.0-1.7g/cm3, 计算干容重数值依然略小于实测干容重, 在0.99-1.62g/cm3。

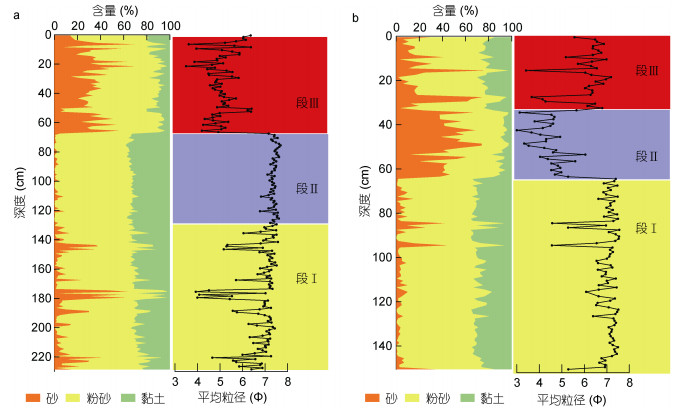

通过沉积物干容重的计算公式(公式9)计算的结果略小于实测值(图 4), 斜率在0.95以上; 两者呈显著线性相关关系, 相关性很好, 大于0.99。

|

| 图 4 柱状样CJ-1(a)和CJ-2(b)沉积物实测干容重与计算干容重相关性 Fig. 4 Relationship between measured dry bulk density and calculated dry bulk density of core sediments |

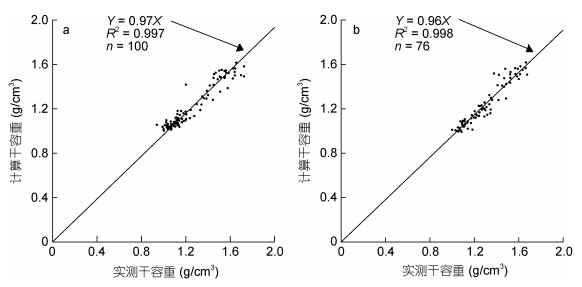

表层沉积物的类型主要是黏土质粉砂、粉砂质砂、砂, 平均粒径在2.09Φ-7.32Φ之间(图 5), 细颗粒沉积物在研究区的122°-123°E之间, 南北伸展呈条状分布, 在长江口的口门之内以及123°E向东的海域及研究区的北部都是粗颗粒沉积物为主。

|

| 图 5 表层沉积物的粒度分布特征 Fig. 5 Grain size distribution in surface sediment characteristics |

表层沉积物的含水率在20.35%-71.19%之间, 略高于柱状样中的含水率, 含水率最高的沉积物分布在杭州湾外及其浙江省近陆侧海域, 含水率基本在45%以上, 其余区域含水率基本在30%以内(图 6)。

|

| 图 6 表层沉积物的的含水率、湿容重、干容重的分布 Fig. 6 Distribution of water content, wet bulk density, and dry bulk density of surface sediments |

沉积物的湿容重在1.52-2.12g/cm3范围内, 研究区的向海一侧和长江口外近陆一侧的北部湿容重值相对较高, 基本在1.85g/cm3以上。

沉积物的干容重在1.00-1.60g/cm3范围内, 研究区的北部、东部和长江口门之内的干容重值较大, 大于1.30g/cm3, 其余区域的干容重值较小, 小于1.30g/cm3。干容重的分布状态与表层样的平均粒径(图 5)的分布状态极为相似, 粗颗粒沉积物为主的区域干容重值相对较大, 细颗粒沉积物为主的区域干容重值相对较小。

计算干容重在0.64-1.75g/cm3范围内, 它的高低值分布空间与实测干容重的高低值分布空间几乎一致, 长江口口门之内的实测干容重、计算干容重数值差异较大, 计算干容重显然要高于实测干容重的值, 就整体来看也是如此。

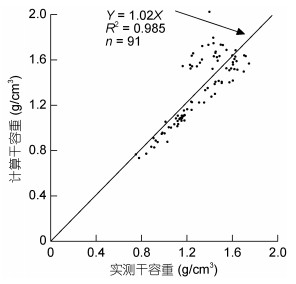

表层沉积物的计算干容重与实测干容重值呈线性关系, 斜率为1.02, 相关性很好, 相关性系数为0.985(图 7)。此处与柱状样有差别, 柱状样中是计算干容重小于实测干容重, 表层沉积物中则刚好相反。实验处理方法相同, 计算干容重时都使用了含水率, 正是由于柱状样中的含水率小于表层样中的含水率才导致上述差异出现。

|

| 图 7 表层沉积物实测干容重与计算干容重相关性 Fig. 7 Correlation between measured dry bulk density and calculated dry bulk density of surface sediments |

含水率、湿容重、干容重三者之间的关系表现为:含水率较高的区域沉积物干容重与湿容重值都较低; 含水率较低的区域沉积物干容重与湿容重值都较高。此外, 含水率、湿容重、干容重三者与水深之间并无明显关系, 三者与沉积物的粒度特性似乎存在一定的关系。

3 讨论 3.1 实验测定结果的精度分析柱状样沉积物中, 粗、细沉积物的含水率相差较大, 粗粒沉积物的含水率在30%左右, 细粒沉积物的含水率在60%左右, 后者的含水率是前者的两倍。虽然细粒沉积物的蓄水能力较强(Wang et al, 2016), 含水率原本就高于粗粒沉积物, 但是, 实验结果相差如此之大, 与实验过程中柱状样剖开时粗颗粒物流失部分水分有关--估计粗颗粒部分的含水率减少了10%左右, 直接影响了粗颗粒沉积物的湿容重。以含水率减少10%为假设条件, 将流失的水分补回, 通过计算, 湿容重的值可由原先的2.00g/cm3提升为2.16g/cm3。由于水分流失直接影响的是湿样沉积物的体积, 其中的干物质变化极小, 所以对干容重的影响可以忽略不计。

表层样与柱状样之间最大的差异在于前者直接与海水接触, 没有上覆沉积物, 不用考虑压实作用。其次, 表层样会受到浮泥的影响。浮泥是表层沉积物不稳定存在的一种状态, 塑性强, 易变化, 浮泥与悬沙、浮泥与底床泥沙会发生频繁的物质交换(李九发等, 2001), 但最终都会被新的沉积物所覆盖, 趋向于相对“稳定”存在一种状态, 这种稳定存在的状态是我们计算海洋沉积物通量的基础, 所以排除浮泥影响后的研究应用性更为广泛。但是如何排除浮泥的影响没有统一的操作规范, 我们只能获取无压实作用但又呈塑性状态的表层沉积物的干容重。抓斗采样后装于样品瓶中静置, 待完全沉降稳定后, 抽掉上层水, 取下层泥样测试。此条件下的样品与最终期望达到的状态相比, 可能含水率相对较高, 干容重相对较低, 估计含水率最高可增加10%左右。排除浮泥干扰之后的测试所得的表层沉积物的含水率在20.35%- 71.19%之间, 湿容重在1.52-2.12g/cm3范围内, 干容重在1.00-1.60g/cm3范围内。李九发等(2001)用高浓度γ射线和HSDM声学高密度测沙仪测出长江河口近河床的干容重(容重)为1.25g/cm3, 与我们通过实验法测得的长江河口的干容重为1.30g/cm3的结果极其接近。

综上, 实验测量的误差主要出现在含水率上, 估计其误差值在±10%左右, 根据公式(9)得到的计算干容重误差值在±0.16g/cm3。

3.2 影响沉积物干容重的主要因素影响沉积物干容重的主要因素是沉积物中的主要矿物成分、有机质含量和孔隙度。东海陆架沉积物中轻矿物的含量在90%以上, 轻矿物主要包括石英、斜长石、钾长石、白云母、绿泥石等(秦蕴珊等, 1987), 这些轻矿物的干容重在2.65-2.75g/cm3之间, 沉积物中很少会出现对干容重影响较大的矿物组分。有机质的干容重大约是1.25g/cm3, 在有机质含量较高时, 可能形成含有机水合物质, 使沉积物呈絮状物状态, 体积膨胀翻倍, 从而降低它的容重(Avnimelech et al, 2001)。东海陆架表层沉积物中有机碳的含量在0.5%左右(晁海娟等, 2017), 对于有机质未完全降解、含量较高的表层沉积物而言, 干容重的测量结果会偏低一些。

相较之下, 沉积物的孔隙对干容重的影响更大。孔隙度受沉积物的颗粒物大小、形状、堆积方式控制, 孔隙中会充填水分与气体, 一般情况下假设所有孔隙都被水分填充满, 所以, 含水率的多少从侧面可以反映出孔隙度的大小, 即含水率是孔隙率的另一种表现形式, 所以可以通过公式(10)将含水率转变为孔隙度, 继而推算出干容重(Jia et al, 2018a)。

有研究表明, 沉积物的粒径与孔隙度之间存在较好的负相关关系, 粒径越大, 孔隙度越低; 粒径越小, 孔隙度越高(Flemming et al, 2000; Wang et al, 2016)。也有研究者研究过沉积物中泥的百分含量与干容重的关系:一般情况下, 泥的含量越高, 干容重的值越低, 泥含量越低, 干容重的值越高; 干容重的差异极大, 在0.7-1.5g/cm3(Flemming et al, 2000; Jia et al, 2003; Liu et al, 2014)。

可见干容重主要受沉积物粒度特性的影响。

相对于表层沉积物, 柱状沉积物除了受到粒度特性的影响外, 还会受到垂向上的压实作用。粒度特征基本一致的情况下, 压实效应导致下层沉积物的干容重比上层沉积物的干容重略大(图 3), 也使柱状样和表层沉积物中计算干容重与实测干容重产生大小差异(图 4和图 7)。压缩状况与颗粒物的大小、形状有关, 有研究表明, 分选较好的沉积物的孔隙度比分选较差的沉积物的孔隙率大(王爱军等, 2006)。

分别研究两根柱状样的含水率与干、湿容重的关系, 结果显示干容重、湿容重与含水率有很好的负相关关系, 尤其是干容重, 相关性系数可达0.91;湿容重略差, 相关系数可达0.59-0.69(图 8)。

|

| 图 8 柱状样沉积物含水率与干容重、湿容重之间的关系 Fig. 8 Relationship of water content to dry bulk density and wet bulk density of core sediments 注: a: CJ-1含水率与干容重的关系; b: CJ-2含水率与干容重的关系; c: CJ-1含水率与湿容重的关系; d: CJ-2含水率与湿容重的干系 |

前文中可以看出柱状样沉积物粒度特性的分层与干、湿容重的分段结果相似, 尤其是CJ-1柱状样, 无论是平均粒径还是干、湿容重都以66cm深度为界, 上下截然不同。所以, 本文专门对比分析平均粒径与含水率, 干、湿容重, 计算干容重之间的关系(图 9)。

|

| 图 9 平均粒径与含水率(a)、湿容重(b)、实测干容重(c)及计算干容重(d)之间的关系 Fig. 9 Relationship of the mean grain size to water content (a), wet bulk density (b), experimental dry bulk density (c), and calculated dry bulk density (b) |

平均粒径与含水率之间的相关性较好, 当平均粒径在2Φ-8Φ范围内, 含水率随粒径的增大逐渐降低。平均粒径与干容重、湿容重之间的相关性略差, 从图 9可以看出, 平均粒径在4.5Φ时, 湿容重达到最大, 约为2.0g/cm3; 平均粒径在4Φ时, 干容重值达到最大, 约为1.5 g/cm3。平均粒径与计算干容重之间的相关性较好, 当平均粒径在2Φ-8Φ范围内, 计算干容重随粒径的增大逐渐增大, 从1.0g/cm3增大到1.7g/cm3。

总之, 平均粒径Φ值越大, 意味着沉积物的粒径越小, 孔隙度越大, 含水量越高, 相应地单位体积内的质量会越小, 即干容重越小; 反之亦成立。

另外, 干容重与含水率之间的相关性(图 8)明显高于干容重与平均粒径之间的相关性(图 9), 说明孔隙度大小是颗粒物、堆积方式和垂向挤压作用共同作用的结果。计算干容重时, 利用孔隙度比利用平均粒径更精准。

平均粒径与干容重的相关性较差, 但基本也呈现负线性相关。而平均粒径与计算干容重的线性相关性更好, 从侧面也表现出计算干容重波动性不会太大。

3.3 含水率、干容重、湿容重随时间的变化前文已经述及, 沉积物的粒度特征尤其是沉积物的粒径大小对干容重的影响较大。所以, 如果想研究柱状样保存时间的长短是否影响沉积物干容重的实验测试和公式计算的结果, 最好选择粒度特性相近的层位进行对比分析。为了细化研究, 分别选取粗、细颗粒物为主的层位进行比对分析。

根据图 2的结果, CJ-1中10-63cm层位的较粗沉积物与CJ-2的10-63cm层位的沉积物粒度特性极为相似; CJ-1中100-150cm层位的较细沉积物与CJ-2的100-150cm层位的沉积物粒度特性很是相似, 对比相应层位的粒度参数及各个组分含量的均值(表 1), 发现除了偏态相差较大之外, 其余参数都相差不大。另外, 用公式(5)计算两根柱状样相应层位的相似性, 相似性系数分别为0.59与0.87, 所以, 选取上述层位进行对比分析。

| 沉积物层位 | 相似性r | 平均粒径(Φ) | 分选系数 | 偏态 | 峰态 | 粒度组分含量(%) | ||

| 砂 | 粉砂 | 黏土 | ||||||

| CJ-1(10-63cm, 粗) | 0.59 | 5.04 | 1.91 | 1.89 | 2.68 | 33 | 56 | 10 |

| CJ-2(10-63cm, 粗) | 5.11 | 2.03 | 1.14 | 2.76 | 37 | 49 | 13 | |

| CJ-1(100-150cm, 细) | 0.87 | 7.13 | 1.72 | 0.33 | 2.22 | 5 | 63 | 31 |

| CJ-2(100-150cm, 细) | 7.05 | 1.73 | 0.64 | 2.26 | 3 | 68 | 29 | |

通过实验测试发现, 即使密封保存情况下, 岩心柱状样采集之后立即实验测试所得的含水率、干、湿容重, 与放置一段时间之后再测试获得结果有所不同, 而且在粗粒沉积物与细粒沉积物中的表现是相反的。放置一段时间之后, 粗粒沉积物的含水率明显上升, 干、湿容重值会相应地减少; 细粒沉积物的含水率明显降低, 干、湿容重值会相应地上升。通过表 2可以看出, 一段时间之后, 细粒沉积物的含水率减少了3%, 粗颗粒沉积物的含水率增加了7%。密封的柱状样总体水分可能不会有太大的变化, 但是放置一段时间之后水分的分配会发生变化, 细颗粒物的孔隙水会流往粗颗粒物的孔隙中。

| 沉积物层位 | 含水率(%) | 湿容重(g/cm3) | 干容重(g/cm3) | ||||||||

| 平均值 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 最小值 | |||

| CJ-1(粗) | 30 | 37 | 26 | 2.01 | 2.24 | 1.61 | 1.54 | 1.73 | 1.20 | ||

| CJ-2(粗) | 37 | 51 | 25 | 1.95 | 2.17 | 1.78 | 1.44 | 1.68 | 1.18 | ||

| CJ-1(细) | 55 | 63 | 28 | 1.73 | 1.98 | 1.62 | 1.12 | 1.55 | 1.00 | ||

| CJ-2(细) | 52 | 63 | 41 | 1.83 | 2.09 | 1.67 | 1.21 | 1.49 | 1.07 | ||

所以为了获取更能代表沉积物原位状态的含水率与干容重值, 建议在获取柱状样岩心后尽快进行相关实验。对于粒度较细的三角洲远端泥样品, 更要尽快测试以保证实验结果的准确性。

3.4 压实效应对孔隙度的影响无论是陆地上的沉积物还是海洋中的沉积物, 我们通常会认为下层的沉积物受到上层沉积物的重力作用而产生压实作用, 导致下层沉积物的孔隙度会低于上层沉积物的孔隙度。为此, 如果用210Pb测年法研究近百年的沉积记录时, 为了获得满意的结果, 通常会先进行压实校正。对压缩问题认识的正确与否直接关系到对柱状样沉积记录的正确解译(王爱军等, 2006)。压实校正的程序如下: ①测定含水量, ②通过公式(10)转换成孔隙度, ③根据孔隙度与深度之间的指数关系(范德江等, 2000)将柱状样还原为“真实”长度。

前文3.2节中展示的含水率随深度的变化显示, 上层沉积物含水率低于下层含水率, 换言之, 即上层沉积物的孔隙度要低于下层的孔隙度, 与我们常识认知完全相反。但是如果根据沉积物的粒度大小进行分段观察的话, 会发现, 上层粗颗粒沉积物和下层细颗粒沉积物的含水率从上到下有逐渐减少的现象, 说明孔隙度确实随深度逐渐较少, 沉积物在垂向上的确有压实的现象。这也提醒我们, 在校正沉积物的压实作用时, 要先考虑沉积物的颗粒度大小或者沉积物特性是否一致, 是否具有可比性。唯有在沉积物特性基本一致的情况下, 才可以比较孔隙度、含水率、湿容重和干容重。

范德江等(2000)发现, 东海陆架区沉积物的孔隙度与深度之间存在如下指数关系:

(11)

(11)H为孔隙度, a为表层沉积物的孔隙度, α为常数, 在东海陆架区一般取0.005, x为剖面深度(cm), 此处可以看作目标层位距离选定表层的距离。

将柱状样按颗粒物大小分为两层讨论研究, 0-69cm段和69-204cm。分别选定0cm处、69cm处为研究层位的表层, 实验测得的含水率经过公式(10)换算为孔隙度, 0cm与69cm处的孔隙度分别为0.51和0.59, 略低于邹汉阳等(1982, 1984)测得的表层样孔隙度(0.7左右)。

给参数α赋予不同的值, 根据公式(11)计算不同深度的孔隙度, 将计算所得的孔隙度值与实际的孔隙度值进行对比(图 10), 发现细颗粒沉积物的孔隙度高于粗颗粒沉积物, 与郑继民(1992)在研究黄河三角洲的工程地质特性时得到的结论一致, 黏土质沉积物的孔隙度比砂质沉积物的孔隙度大。但是在沉积物压实作用影响下, 细颗粒沉积物的孔隙度减小幅度不如粗颗粒沉积物明显, 换言之, 细颗粒沉积物不易产生压实变形。这是因为, 陆源碎屑沉积物的粒度越细, 往往对应着黏土矿物含量越高。黏土矿物为片状、层状等形态, 容易以较致密的形式堆积在一起, 从而在后期的压实过程中不易发生形变。

|

| 图 10 参数α取不同值对应的孔隙度与实测孔隙度对比 Fig. 10 Comparison between measured porosity and calculated porosity with different parameters 注: a:粗颗粒物孔隙度随深度的变化; b:粗颗粒物平均粒径随深度的变化; c:细颗粒物孔隙度随深度的变化; d:细颗粒物平均粒径随深度的变化 |

在东海陆架区, 对于粗颗粒沉积物而言, 常数α值取0.004时实测结果与计算值拟合程度更高; 对于细颗粒沉积物, α值取0.001时拟合程度更高。由此可见, α值的选取与颗粒物大小有一定关系:颗粒物越粗, α取值相对较大。

3.5 干容重在计算沉积通量时的重要性在研究海洋沉积物的沉积通量时通常先利用高分辨率的地震剖面或者大量收集钻孔岩心数据获得沉积体的体积(Liu et al, 2004, 2007; Zhou et al, 2015; Qiao et al, 2017; Jia et al, 2018a), 再根据沉积物的干容重求得沉积通量。还有各种与冲淤有关的计算都需要干容重这一参数进行体积与物质质量之间的换算。

我们发现, 柱状样沉积物的干容重值一般大于1.1g/cm3, 主要受沉积物的颗粒物大小的影响:平均粒径在7Φ左右时, 沉积物的干容重是1.1g/cm3; 平均粒径在5Φ左右时, 沉积物的干容重为1.5g/cm3。动荡、高能的水动力环境的平均粒径值较高, 小于5Φ; 静水、低能的水动力环境的平均粒径值大于7Φ, 平均粒径介于5Φ-7Φ的属于过渡区域, 而这种粒径在中国海域中占据大部分(李家彪, 2008), 所以, 中国海域沉积物的干容重主要分布在1.1-1.5g/cm3。

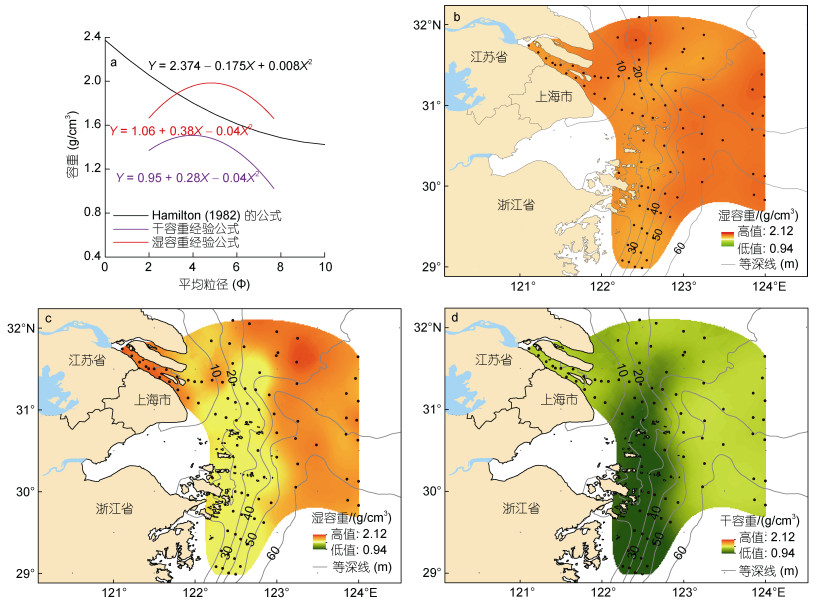

Hamilton等(1982)测试了白令海、北海、地中海及太平洋赤道海域的表层沉积物的湿容重, 粒径在0-10Φ之间, 此区间粒径对应的湿容重差值可达1g/cm3, 并得出了大陆架及大陆坡等海域沉积物的湿容重与平均粒径的关系经验公式, 与本文研究得到的经验公式差异较大(图 11)。排除实验方法的不同, 最有可能导致差异的就是研究区域的大小不同, 区域越大, 粒度相差越大, 干、湿容重的差异越大, 这也表明了在较大区域进行沉积通量的分析和计算时, 如果干容重取值单一, 会导致结果不可靠。利用平均粒径, 通过本文和Hamilton的粒径-湿容重的经验公式计算得到的湿容重均值分别为1.81和1.72g/cm3, 而实验直接测得的均值则为1.82g/cm3; 本研究区域实测干容重的均值为1.30g/cm3, 根据粒径-干容重经验公式得到的干容重均值为1.19g/cm3, 因此, 本文得到的经验公式更适合东海陆架沉积区。

|

| 图 11 经验公式精准度检验 Fig. 11 Test of precision degree of empirical formula 注: a:本文获得的经验公式与Hamilton等(1982)的经验公式展示; b:通过本文粒径-湿容重经验公式计算出的表层样湿容重; c:通过Hamilton经验公式计算出的表层样湿容重; d:通过本文粒径-干容重经验公式计算出的表层样干容重 |

干容重取值的准确与否将直接影响沉积通量计算结果的精度。由于测试方法的不统一或者推算公式的不一致得到的干容重值千差万别, 如黄河三角洲的干容重取值范围在1.1-2.0g/cm3, 长江水下三角洲及其远端泥的干容重取值在0.7-1.2g/cm3(表 3)。如果没有意识到干容重的重要性, 选用的数值与研究区的实际干容重相差较大时, 会导致计算出的沉积通量相差甚远。

| 研究区域 | 干容重(g/cm3) | 参考文献 |

| 河北南堡-曹妃甸海域 | 1.68 | 徐元芹等, 2017 |

| 黄河下游河段 | 1.30 | Bi et al, 2019 |

| 莱州湾海区 | 1.78 | 徐元芹等, 2018 |

| 渤海、东海、东海泥质区 | 1.08 | Qiao et al, 2017 |

| 南海西北陆架沉积 | 1.30 | Liu et al, 2014 |

| 黄河三角洲 | 1.36 | Shi et al, 2003 |

| 黄河三角洲 | 1.80 | Bornhold et al, 1986 |

| 黄河三角洲 | 1.67-1.99 | 郑继民, 1992 |

| 黄河三角洲 | 1.45 | 王志豪等, 1988 |

| 黄河水下三角洲 | 1.10 | Li et al, 1998 |

| 黄河口滨海区 | 1.53 | 何传光等, 2017 |

| 鲁南沙质海岸 | 1.70 | 庄振业等, 2000 |

| 黄海中部泥 | 1.20 | Zhou et al, 2015 |

| 南黄海 | 0.60-1.28 | 赵一阳等, 1991 |

| 长江水下三角洲及其远端泥 | 1.20 | Liu et al, 2007 |

| 长江水下三角洲及其远端泥 | 0.70 | Jia et al, 2018a |

| 浙闽沿岸泥 | 1.63-1.76 | 徐元芹等, 2010 |

很多研究者计算我国陆架海域沉积通量时, 选用的干容重数值往往低于1.1g/cm3(DeMaster et al, 1985; Qiao et al, 2017; Jia et al, 2018a), 小于本文实验测试的干容重, 势必会影响到海域沉积物的滞留量、不同海区的沉积物的分配占比等认识。给这些研究中的干容重重新赋予一个相对合适的值, 根据本文柱状样研究中的均值1.3g/cm3, 重新计算这些海域单位面积上的年均沉积通量, 发现渤海泥、黄海泥、浙江沿岸泥几乎一致, 在13-14.5kg/(m2·a)范围内, 福建沿岸泥单位面积上的沉积通量约为上述区域的一半, 大约为6.48kg/(m2·a), 长江口泥约为上述研究区域的两倍, 大约为27.78kg/(m2·a)(表 4)。上述研究区域的年均沉积通量误差值甚至可以达到3亿吨, 远高于长江现在的年均入海泥沙通量。

| 研究区域 | 研究区域面积/体积 | 原文干容重取值(g/cm3) | 时间尺度 | 年均沉积通量(×106 t/a) | 年均沉积通量[kg/(m3· a)] | 文献来源 | |||

| 用原文干容重计算 | 用本文建议值(1.3g/cm3)计算 | 用原文干容重计算 | 用本文建议值(1.3g/cm3)计算 | ||||||

| 杭州湾以北的长江水下三角洲 | 3.0×1011m3 | 1.2 | 7ka | 51.4 | 55.7 | Liu et al, 2007 | |||

| 长江口泥 | 1.27×104km2 | 0.7 | 百年 | 190±80 | 353 | 14.96 | 27.78 | Jia et al, 2018a | |

| 浙江沿岸泥 | 4.78×104km2 | 0.7 | 百年 | 350±150 | 650 | 7.32 | 13.60 | Jia et al, 2018a | |

| 福建沿岸泥 | 4.30×104km2 | 0.7 | 百年 | 150±60 | 279 | 3.49 | 6.48 | Jia et al, 2018a | |

| 渤海泥 | 1.89×104km2 | 1.08 | 百年 | 206.5 | 249 | 10.93 | 13.15 | Qiao et al, 2017 | |

| 黄海泥 | 3.45×104km2 | 1.08 | 百年 | 414.6 | 499 | 12.02 | 14.47 | Qiao et al, 2017 | |

此外, 沉积物粒径、孔隙度、含水量、压实等因素都影响干容重。大部分的研究在计算沉积通量的时候, 区域很大、上述沉积物特性参数变化也很大, 却只简单取了一个数值, 必然影响研究的可靠性。建议以后的研究先调查海域底质沉积物类型, 细化到每一种沉积物类型都有对应且合适的干容重值, 再统计计算出具有代表性的均值, 使得计算结果和有关的对比分析更加可靠。

4 结论沉积物干容重的获取方式主要有实验测试法和公式计算法, 实验法测得数值最能真实地反映沉积物的干容重。公式计算法有多种, 相对较可靠的是已知含水率的情况下利用公式求得的干容重, 实测干容重与该方法计算所得干容重的相关性很高。只是公式计算的干容重值的波动要小于实测值的波动, 通过公式计算会削弱实际情况中的差异性。

沉积物的干容重主要受粒度大小影响, 平均粒径在4Φ时, 干容重值最大, 为1.5g/cm3; 平均粒径在4Φ-8Φ之间时, 平均粒径越大, 干容重越大, 平均粒径越小, 干容重越小。

表层沉积物中的计算干容重值要略大于实测值, 而柱状样沉积物中的计算干容重的值要略小于实测值, 这主要是由于柱状沉积物的压实作用导致。压实作用的影响因素主要是孔隙度, 细颗粒沉积物的孔隙度高于粗颗粒沉积物, 但是细颗粒沉积物不易产生压实变形。

密封的柱状样总体水分可能不会有太大的变化, 但是放置一段时间之后柱样内部的水分可能重新分配。为了获取高精准度的沉积物的含水率与干容重值, 建议在获取柱状样后尽快测试这些指标。

我国东海陆架沉积物的干容重主要分布在1.1-1.5g/cm3, 在研究大区域的沉积通量时单一的取值不够精准, 为了使计算结果和有关的对比分析更加可靠需要考虑大区域的沉积物类型。

致谢 唐杰平、常洋等协助采集岩心, 张丹博士为岩心切割提供支持, 梅亚萍、赵亚青、杨照祥、刘桢峤等人协助进行了相关实验, 高抒教授就“密度”和“容重”两个术语的内涵进行了指导。本研究的部分样品采集得到国家自然科学基金委员会共享航次计划项目(项目批准号:41849903)的资助。该航次(航次编号:NORC2019-03)由“浙渔科2”号/“润江1”号科考船实施。在此一并致谢!

王志豪, 黄世光. 1988. 利用近年施测海图及古海图研究黄河三角洲变迁. 海岸工程, 7(2): 47-58 |

王爱军, 高抒, 贾建军. 2006. 江苏王港潮间带柱状样的压缩和校正. 沉积学报, 24(4): 555-561 |

石学法. 2014. 中国近海海洋:海洋底质. 北京: 海洋出版社

|

庄振业, 印萍, 吴建政, 等. 2000. 鲁南沙质海岸的侵蚀量及其影响因素. 海洋地质与第四纪地质, 20(3): 15-21 |

李九发, 何青, 徐海根. 2001. 长江河口浮泥形成机理及变化过程. 海洋与湖沼, 32(3): 302-310 |

李家彪. 2008. 东海区域地质. 北京: 海洋出版社

|

何传光, 李小娟, 左学玲. 2017. 黄河口滨海区泥沙容重试验分析研究. 水资源开发与管理, (4): 70-72, 76 |

邹汉阳, 苏贤泽, 余兴光, 等. 1982. 210Pb法测定东海大陆架现代沉积速率. 台湾海峡, 1(2): 30-40 |

邹汉阳, 余兴光. 1984. 海洋沉积物中210Pb的测定及其在地质年代学中的应用. 海洋学报, 6(6): 793-802 |

张瑞, 潘少明, 汪亚平等, 2007.长江河口水下三角洲210Pb分布特征及其沉积速率.见: 第十届中国河口海岸学术研讨会论文集.北京: 中国海洋学会, 中国海洋湖沼学会

|

范德江, 杨作升, 郭志刚. 2000. 中国陆架210Pb测年应用现状与思考. 地球科学进展, 15(3): 297-302 |

郑继民. 1992. 黄河三角洲地基调查研究. 海岸工程, 11(2): 53-65 |

赵一阳, 李凤业, DeMaster D J, 等. 1991. 南黄海沉积速率和沉积通量的初步研究. 海洋与湖沼, 22(1): 38-43 |

秦蕴珊, 赵一阳, 陈丽蓉, 等. 1987. 东海地质. 北京: 科学出版社

|

晁海娟, 高建华, 贾建军, 等. 2017. 长江口及其邻近海域表层沉积物的有机质物源变化分析. 海洋环境科学, 36(2): 237-242 |

徐元芹, 李萍, 刘乐军, 等. 2017. 河北南堡-曹妃甸海域工程地质条件及海底稳定性评价. 海洋学报, 39(5): 103-114 |

徐元芹, 李萍, 刘乐军, 等. 2018. 莱州湾海区沉积物的工程地质特征分析. 海洋科学进展, 36(4): 540-549 |

徐元芹, 李萍, 李培英, 等. 2010. 闽浙沿岸沉积物的工程地质特性及其成因简析. 海洋学报, 32(1): 107-113 |

Avnimelech Y, Ritvo G, Meijer L E et al, 2001. Water content, organic carbon and dry bulk density in flooded sediments. Aquacultural Engineering, 25(1): 25-33 DOI:10.1016/S0144-8609(01)00068-1 |

Bi N S, Sun Z Q, Wang H J et al, 2019. Response of channel scouring and deposition to the regulation of large reservoirs:A case study of the lower reaches of the Yellow River (Huanghe). Journal of Hydrology, 568: 972-984 DOI:10.1016/j.jhydrol.2018.11.039 |

Bornhold B D, Yang Z S, Keller G H et al, 1986. Sedimentary framework of the modern Huanghe (Yellow River) delta. Geo-Marine Letters, 6(2): 77-83 DOI:10.1007/BF02281643 |

Buckman H O, Brady N C, 1960. The Nature and Properties of Soils. Macmillan Company. 6th ed. New York: Macmillan Company

|

DeMaster D J, McKee B A, Nittrouer C A et al, 1985. Rates of sediment accumulation and particle reworking based on radiochemical measurements from continental shelf deposits in the East China Sea. Continental Shelf Research, 4(1-2): 143-158 DOI:10.1016/0278-4343(85)90026-3 |

Flemming B W, Delafontaine M T, 2000. Mass physical properties of muddy intertidal sediments:some applications, misapplications and non-applications. Continental Shelf Research, 20(10-11): 1179-1197 DOI:10.1016/S0278-4343(00)00018-2 |

Gao J H, Jia J, Sheng H et al, 2017. Variations in the transport, distribution, and budget of 210Pb in sediment over the estuarine and inner shelf areas of the East China Sea due to Changjiang catchment changes. Journal of Geophysical Research:Earth Surface, 122(1): 235-247 DOI:10.1002/2016JF004130 |

Hamilton E L, Bachman R T, 1982. Sound velocity and related properties of marine sediments. The Journal of the Acoustical Society of America, 72(6): 1891-1904 DOI:10.1121/1.388539 |

Hu L M, Shi X F, Bai Y Z et al, 2016. Recent organic carbon sequestration in the shelf sediments of the Bohai Sea and Yellow Sea, China. Journal of Marine Systems, 155: 50-58 DOI:10.1016/j.jmarsys.2015.10.018 |

Jia J J, Gao J H, Cai T L et al, 2018a. Sediment accumulation and retention of the Changjiang (Yangtze River) subaqueous delta and its distal muds over the last century. Marine Geology, 401: 2-16 DOI:10.1016/j.margeo.2018.04.005 |

Jia J J, Gao S, Xue Y C, 2003. Sediment dynamic processes of the Yuehu inlet system, Shandong Peninsula, China. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 57(5-6): 783-801 DOI:10.1016/S0272-7714(02)00406-7 |

Jia J J, Yang Y, Cai T L et al, 2018b. On the sediment age estimated by 210Pb dating:probably misleading "prolonging" and multiple-factor-caused "loss". Acta Oceanologica Sinica, 37(6): 30-39 DOI:10.1007/s13131-018-1214-4 |

Li G X, Wei H L, Yue S H et al, 1998. Sedimentation in the Yellow River delta, part Ⅱ:suspended sediment dispersal and deposition on the subaqueous delta. Marine Geology, 149(1-4): 113-131 DOI:10.1016/S0025-3227(98)00032-2 |

Liu Y L, Gao S, Wang Y P et al, 2014. Distal mud deposits associated with the Pearl River over the northwestern continental shelf of the South China Sea. Marine Geology, 347: 43-57 DOI:10.1016/j.margeo.2013.10.012 |

Liu J P, Milliman J D, Gao S et al, 2004. Holocene development of the Yellow River's subaqueous delta, North Yellow Sea. Marine Geology, 209(1-4): 45-67 DOI:10.1016/j.margeo.2004.06.009 |

Liu J P, Xu K H, Li A C et al, 2007. Flux and fate of Yangtze River sediment delivered to the East China Sea. Geomorphology, 85(3-4): 208-224 DOI:10.1016/j.geomorph.2006.03.023 |

Ludwig W, Probst J L, 1998. River sediment discharge to the oceans; present-day controls and global budgets. American Journal of Science, 298(4): 265-295 DOI:10.2475/ajs.298.4.265 |

McManus J, 1988. Grain size determination and interpretation. In: Tucker M ed. Techniques in Sedimentology. Oxford: Blackwell, 63-85

|

Milliman J D, Farnsworth K L, 2011. River Discharge to the Coastal Ocean:A Global Synthesis. Cambridge: Cambridge University Press

|

Milliman J D, Meade R H, 1983. World-wide delivery of river sediment to the oceans. The Journal of Geology, 91(1): 1-21 |

Qiao S Q, Shi X F, Wang G Q et al, 2017. Sediment accumulation and budget in the Bohai Sea, Yellow Sea and East China Sea. Marine Geology, 390: 270-281 DOI:10.1016/j.margeo.2017.06.004 |

Shi C X, Zhang D D, You L Y, 2003. Sediment budget of the Yellow River delta, China:the importance of dry bulk density and implications to understanding of sediment dispersal. Marine Geology, 199(1-2): 13-25 DOI:10.1016/S0025-3227(03)00159-2 |

Van Rijn L C, 1993. Principles of Sediment Transport in Rivers, Estuaries and Coastal Seas. Amsterdam: Aqua Publications

|

Wang J L, Du J Z, Baskaran M et al, 2016. Mobile mud dynamics in the East China Sea elucidated using 210Pb, 137Cs, 7Be, and 234Th as tracers. Journal of Geophysical Research:Oceans, 121(1): 224-239 DOI:10.1002/2015JC011300 |

Zhou C Y, Dong P, Li G X, 2015. Hydrodynamic processes and their impacts on the mud deposit in the Southern Yellow Sea. Marine Geology, 360: 1-16 DOI:10.1016/j.margeo.2014.11.012 |

2020, Vol. 51

2020, Vol. 51